第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

|

種類 |

発行可能株式総数(株) |

|

普通株式 |

16,000,000 |

|

計 |

16,000,000 |

(注)2025年9月16日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款変更を行い、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に関する定款の定めを廃止し、さらに発行可能株式総数を16,000,000株としております。

②【発行済株式】

|

種類 |

発行数(株) |

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |

内容 |

|

|

|

|

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |

|

計 |

|

- |

- |

(注)1.2025年8月27日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年9月15日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。

2.2025年8月27日開催の臨時取締役会決議により、2025年9月17日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は3,719,304株増加しております。

3.2025年9月16日開催の臨時株主総会決議により、2025年9月17日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第4回新株予約権

|

決議年月日 |

2024年1月31日 |

|

付与対象者の区分及び人数(名) |

当社役員4名及び従業員125名及び当社取引先法人1社及び当社取引先個人1名[当社役員3名及び従業員90名及び当社取引先法人1社及び当社取引先個人1名] |

|

新株予約権の数(個) |

14,960[10,416](注)1 |

|

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |

普通株式 14,960[104,160](注)1 |

|

新株予約権の行使時の払込金額(円) |

1(注)2 |

|

新株予約権の行使期間 |

2026年2月1日から2034年1月31日 |

|

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 |

発行価格 1 資本組入額 0.5 |

|

新株予約権の行使の条件 |

(注)3 |

|

新株予約権の譲渡に関する事項 |

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |

|

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |

(注)4 |

※最近事業年度の末日における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式1株とし、本新株予約権の目的で

ある株式の数(以下「付与株式数」という。)は、15,000株を上限とする。ただし、本新株予約権1個当たりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個当たりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、本要項において、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て又は合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。

2.1株につき金1円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される

財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。

会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

1

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────

分割・併合の比率

会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下

に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権

付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は

一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)

の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次

の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。

「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一

定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発

生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以

外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

新発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数 + ─────────────────

時価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────────────────

既発行株式数 + 新発行株式数

上記算式については下記の定めに従うものとする。

「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。

会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(注)2の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

会社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(注)2に基づく調整は行われないものとする。

3.行使条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予

約権」という。)について会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権者は、会社の株式が上場されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないもの

とする。

(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないもの

とする。

(4)本新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該本新株予約権者に

対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

(5)会社において支配権移転事由を伴う取引を行うことを決定した場合、本新株予約権者は、交付を受けた本

新株予約権の全てにつき、行使することができる。なお、「支配権移転事由」とは、以下に掲げる事由のいずれかの事由をいう。

①合併、株式交換、株式交付又は株式移転(但し、かかる行為の直前における会社の株主が、存続会社又は

完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

②事業の全部又は実質的に全部の譲渡(但し、かかる行為の直前における会社の株主が、譲受会社の総株主

の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

③会社の事業の全部又は実質的に全部が承継される吸収分割又は新設分割(但し、かかる行為の直前におけ

る会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

④会社の株式等の譲渡又は移転(但し、かかる取引の直前における会社の株主が、当該取引の直後において

引き続き総株主の議決権の過半数を保有することになる場合を除く。)

4.相続

本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

5.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、会社において別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、会社において取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、会社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下、総称して「組織再編行為」という。)、会社の事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡する事業譲渡契約、全部取得条項付種類株式の取得、又は株式併合について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われた場合

(2)本新株予約権者が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を含む。)に処せられた場合

(3)本新株予約権者が(ⅰ)会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競合する事業(以下総称して「競合事業」という。)を営む他の法人の役員に就任し又は就任することを承諾した場合、(ⅱ)競合事業を営む他の法人又は個人の使用人となった場合、(ⅲ)競合事業を営む法人又は個人との間で、顧問、相談役、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、委任、請負等の継続的な契約を締結した場合、(ⅳ)競合事業を営む法人を直接又は間接に設立した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(4)会社の株主総会における総議決権数の過半数に相当する数以上の株式を保有する株主(複数の株主で総議決権数の過半数に相当する数以上の株式を保有する場合の各株主を含む。)から、会社の総議決権数の過半数に相当する数以上の株式の譲渡にかかる譲渡承認請求が行われ、会社において当該譲渡が承認された場合

(5)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合

(6)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(7)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(8)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(9)本新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(10)本新株予約権者が以下のいずれの身分をも喪失した場合。ただし、会社の取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)において、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認める旨の決議がなされた場合は除く。

①会社又はその関係会社の取締役、監査役又は執行役

②会社又はその関係会社の使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)

(11)本新株予約権者が会社又はその関係会社の取締役、監査役、執行役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①自己に適用される会社又はその関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②本新株予約権者が取締役、監査役又は執行役としての忠実義務等会社又はその関係会社に対する義務に違反した場合

6.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対

して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本方針(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

[ストックオプション制度の内容]に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。

第5回新株予約権

|

決議年月日 |

2025年1月31日 |

|

付与対象者の区分及び人数(名) |

当社役員4名及び従業員99名[当社役員3名及び従業員91名] |

|

新株予約権の数(個) |

38,698[38,492](注)1 |

|

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |

普通株式 38,698[384,920](注)1 |

|

新株予約権の行使時の払込金額(円) |

1(注)2 |

|

新株予約権の行使期間 |

2027年2月1日から2035年1月31日 |

|

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 |

発行価格 1 資本組入額 0.5 |

|

新株予約権の行使の条件 |

(注)3 |

|

新株予約権の譲渡に関する事項 |

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |

|

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |

(注)4 |

※新株予約権の発行時(2025年1月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式1株とし、本新株予約権及び第6回新株予約権の目的である株式の数の合計(以下「付与株式数」という。)は、50,000株を上限とする。ただし、本新株予約権1個当たりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個当たりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、本要項において、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て又は合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。

2.1株につき金1円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される

財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。

会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

1

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────

分割・併合の比率

会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下

に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権

付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は

一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)

の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次

の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、本号各用語の意義は、以下に定めるところによるものとする。

「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一

定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発

生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以

外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

新発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数 + ─────────────────

時価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────────────────

既発行株式数 + 新発行株式数

上記算式については下記の定めに従うものとする。

「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。

会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(注)2の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

会社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(注)2に基づく調整は行われないものとする。

3.行使条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予

約権」という。)について会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権者は、会社の株式が上場されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないもの

とする。

(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないもの

とする。

(4)本新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該本新株予約権者に

対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

(5)会社において支配権移転事由を伴う取引を行うことを決定した場合、本新株予約権者は、交付を受けた本

新株予約権の全てにつき、行使することができる。なお、「支配権移転事由」とは、以下に掲げる事由のいずれかの事由をいう。

①合併、株式交換、株式交付又は株式移転(但し、かかる行為の直前における会社の株主が、存続会社又は

完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

②事業の全部又は実質的に全部の譲渡(但し、かかる行為の直前における会社の株主が、譲受会社の総株主

の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

③会社の事業の全部又は実質的に全部が承継される吸収分割又は新設分割(但し、かかる行為の直前におけ

る会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

④会社の株式等の譲渡又は移転(但し、かかる取引の直前における会社の株主が、当該取引の直後において

引き続き総株主の議決権の過半数を保有することになる場合を除く。)

4.相続

本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

5.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、会社において別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、会社において取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、会社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下、総称して「組織再編行為」という。)、会社の事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡する事業譲渡契約、全部取得条項付種類株式の取得、又は株式併合について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われた場合

(2)本新株予約権者が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を含む。)に処せられた場合

(3)本新株予約権者が(ⅰ)会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競合する事業(以下総称して「競合事業」という。)を営む他の法人の役員に就任し又は就任することを承諾した場合、(ⅱ)競合事業を営む他の法人又は個人の使用人となった場合、(ⅲ)競合事業を営む法人又は個人との間で、顧問、相談役、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、委任、請負等の継続的な契約を締結した場合、(ⅳ)競合事業を営む法人を直接又は間接に設立した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(4)会社の株主総会における総議決権数の過半数に相当する数以上の株式を保有する株主(複数の株主で総議決権数の過半数に相当する数以上の株式を保有する場合の各株主を含む。)から、会社の総議決権数の過半数に相当する数以上の株式の譲渡にかかる譲渡承認請求が行われ、会社において当該譲渡が承認された場合

(5)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合

(6)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(7)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(8)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(9)本新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(10)本新株予約権者が以下のいずれの身分をも喪失した場合。ただし、会社の取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)において、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認める旨の決議がなされた場合は除く。

①会社又はその関係会社の取締役、監査役又は執行役

②会社又はその関係会社の使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)

(11)本新株予約権者が会社又はその関係会社の取締役、監査役、執行役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①自己に適用される会社又はその関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②本新株予約権者が取締役、監査役又は執行役としての忠実義務等会社又はその関係会社に対する義務に違反した場合

6.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対

して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本方針(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

[ストックオプション制度の内容]に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。

第6回新株予約権

|

決議年月日 |

2025年1月31日 |

|

付与対象者の区分及び人数(名) |

当社取引先法人1社及び当社取引先個人1名 |

|

新株予約権の数(個) |

1,155(注)1 |

|

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |

普通株式 1,155(注)1[11,550] |

|

新株予約権の行使時の払込金額(円) |

1(注)2 |

|

新株予約権の行使期間 |

2027年2月1日から2035年1月31日 |

|

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5 |

発行価格 1 資本組入額 0.5 |

|

新株予約権の行使の条件 |

(注)3 |

|

新株予約権の譲渡に関する事項 |

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |

|

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |

(注)4 |

※新株予約権の発行時(2025年1月31日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数は、会社の普通株式1株とし、本新株予約権及び第5回新株予約権の目的である株式の数の合計(以下「付与株式数」という。)は、50,000株を上限とする。ただし、本新株予約権1個当たりの目的である株式数は、以下の定めにより調整されることがあり、この場合の付与株式数は、当該調整後の本新株予約権1個当たりの目的である株式数に本新株予約権の個数を乗じた数に調整されるものとする。会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個当たりの目的である株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。なお、本要項において、「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を意味するものとする。また、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、意味するものとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降に、それぞれ適用されるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分、株式無償割当て又は合併、株式交換、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合、会社は、会社が適当と認める本新株予約権1個あたりの目的となる株式数の調整を行う。

2.1株につき金1円(以下「行使価額」という。)とし、本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される

財産の価額は、行使価額に本新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とする。ただし、行使価額は、以下に定めるところに従い調整されることがある。

会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

1

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────

分割・併合の比率

会社が、(ⅰ)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下

に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ⅱ)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権

付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は

一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同様とする。)

の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次

の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、本号における各用語の

意義は、以下に定めるところによるものとする。

「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一

定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発

生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。ただし、会社の普通株式が金融商品取引所に上場される前及び上場後45取引日(上場日を含む。)が経過するまでの期間においては、調整前の行使価額をもって時価とみなす。

なお、上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以

外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。

新発行株式数×1株当たり払込金額

既発行株式数 + ─────────────────

時価

調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ──────────────────────────

既発行株式数 + 新発行株式数

上記算式については下記の定めに従うものとする。

「既発行株式数」とは、調整後の行使価額が適用される日の前日における会社の発行済普通株式総数及び発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数を合計した数から、同日における会社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(ただし、当該調整事由によって会社の発行済普通株式数若しくは発行済の潜在株式等の目的たる普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合は、当該変動前の数を基準とする。)。

会社が自己株式を処分することにより調整が行われる場合においては、「新発行株式数」は「処分する自己株式の数」と読み替えるものとする。

会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合における「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、目的となる普通株式1株当たりの取得価額を、それぞれ意味するものとする。

(注)2の(ⅱ)に定める潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。ただし、その潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。

会社が合併、株式交換又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

会社が株主割当て又は株式無償割当て以外の方法で普通株式又は潜在株式等を発行又は処分する場合において、会社が調整を行わない旨を決定した場合には、(注)2に基づく調整は行われないものとする。

3.行使条件

(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は本新株予約権を保有する者(以下「本新株予

約権」という。)について会社が本新株予約権を取得することができる事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)本新株予約権者は、会社の株式が上場されるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないもの

とする。

(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないもの

とする。

(4)本新株予約権者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該本新株予約権者に

対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。なお、かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

(5)会社において支配権移転事由を伴う取引を行うことを決定した場合、本新株予約権者は、交付を受けた本

新株予約権の全てにつき、行使することができる。なお、「支配権移転事由」とは、以下に掲げる事由のいずれかの事由をいう。

①合併、株式交換、株式交付又は株式移転(但し、かかる行為の直前における会社の株主が、存続会社又は

完全親会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

②事業の全部又は実質的に全部の譲渡(但し、かかる行為の直前における会社の株主が、譲受会社の総株主

の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

③会社の事業の全部又は実質的に全部が承継される吸収分割又は新設分割(但し、かかる行為の直前におけ

る会社の株主が、承継会社又は新設会社の総株主の議決権の過半数を有することになる場合を除く。)

④会社の株式等の譲渡又は移転(但し、かかる取引の直前における会社の株主が、当該取引の直後において

引き続き総株主の議決権の過半数を保有することになる場合を除く。)

4.相続

本新株予約権の行使は、本新株予約権者が生存していることを条件とし、本新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

5.会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、会社において別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、会社において取得する本新株予約権を決定するものとする。

(1)会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、会社が子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付(以下、総称して「組織再編行為」という。)、会社の事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡する事業譲渡契約、全部取得条項付種類株式の取得、又は株式併合について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われた場合

(2)本新株予約権者が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を含む。)に処せられた場合

(3)本新株予約権者が(ⅰ)会社又はその関係会社(会社計算規則及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社を意味する。以下同じ。)が営む事業と同一の事業又は直接・間接に競合する事業(以下総称して「競合事業」という。)を営む他の法人の役員に就任し又は就任することを承諾した場合、(ⅱ)競合事業を営む他の法人又は個人の使用人となった場合、(ⅲ)競合事業を営む法人又は個人との間で、顧問、相談役、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、委任、請負等の継続的な契約を締結した場合、(ⅳ)競合事業を営む法人を直接又は間接に設立した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。

(4)会社の株主総会における総議決権数の過半数に相当する数以上の株式を保有する株主(複数の株主で総議決権数の過半数に相当する数以上の株式を保有する場合の各株主を含む。)から、会社の総議決権数の過半数に相当する数以上の株式の譲渡にかかる譲渡承認請求が行われ、会社において当該譲渡が承認された場合

(5)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又はその関係会社の信用を毀損した場合

(6)本新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(7)本新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(8)本新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合

(9)本新株予約権者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合

(10)本新株予約権者が以下のいずれの身分をも喪失した場合。ただし、会社の取締役会の決議(会社が取締役会設置会社でない場合においては、会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定)において、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認める旨の決議がなされた場合は除く。

①会社又はその関係会社の取締役、監査役又は執行役

②会社又はその関係会社の使用人(契約社員については正社員と同水準の就労を行うものに限るものとし、アルバイトを除く。)

(11)本新株予約権者が会社又はその関係会社の取締役、監査役、執行役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合

①自己に適用される会社又はその関係会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合

②本新株予約権者が取締役、監査役又は執行役としての忠実義務等会社又はその関係会社に対する義務に違反した場合

6.会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権者に対

して、手続に応じて、それぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換、株式移転若しくは株式交付における親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。ただし、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2に定める行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項第3号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

[ストックオプション制度の内容]に定める権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の末日までとする。

(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7)取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

第2回新株予約権(注5)

|

決議年月日 |

2019年12月19日 |

|

新株予約権の数(個) |

3,296(注)1 |

|

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |

- |

|

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |

A種優先株式 3,296[普通株式 32,960] (注)1、5、6 |

|

新株予約権の行使時の払込金額(円) |

9,100[903](注)2、6 |

|

新株予約権の行使期間 |

2019年12月26日から2026年12月20日 |

|

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |

発行価格 9,100[903] 資本組入額 4,550[451.5] (注)6 |

|

新株予約権の行使の条件 |

- |

|

新株予約権の譲渡に関する事項 |

- |

|

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |

- |

※最近事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類は、当社A種優先株式とし、本新株予約権1個当たりの目的

である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は当社A種優先株式1株とする。なお、当社がA種優先株式の株式分割(当社A種優先株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的であるA種優先株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第283条の定めに従って現金をもって支払うものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を、次の算出方法により調整する。

調整後の各新株予 調整前行使価額 × 調整前の各新株予約権1個当たりの目的たる株式数

約権1個当たりの = ───────────────────────────────────

目的たる株式数 調整後行使価額

ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1)本新株予約権1株につき、金9,100円(以下「行使価額」という。)

(2)(3)に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。

既発行株式数×調整前行使価額 + 新発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額 = ────────────────────────────────────

既発行株式数+新発行株式数

①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合は、その日、また、株主割当日がない

場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とす

る。

③行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場

合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。

④行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新

株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする

⑤行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びに

その事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。

(3)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定める

ところによる。

①行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもってA種優先株式を発行し又は移転する場

合

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割によりA種優先株式を発行する場合

(ⅰ)調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。

ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割によりA種優先株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)上記(ⅰ)ただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、A種優先株式を発行する。

(調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数

株式数 = ────────────────────────────────────────────

調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。

③行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもってA種優先株式の新株予約権(新株予約権付

社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合

調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使されたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。

(4)上記(3)に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、当社

は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届け出なければならない。

①合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によっ

て行使価額の調整を必要とするとき。

③「新株予約権を行使することができる期間」に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。但し、そ

の新株予約権の全部が行使された場合を除く。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。

4.本新株予約権は、当社が、株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」という。)の制度融資である、新事業

育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものです。

(1)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である栗山規夫氏

(以下、「栗山氏」という。)又は同氏が公庫にあっせんした者(当社を含む)に売却するものとする。この場合には、(8)②に定められた基準日を起算日として14日以内に売却することとする。ただし、当社が、本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができることとする。

(2)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、

当社が株式公開を申請しない場合は、(1)の定めにかかわらず、公庫は、本新株予約権を栗山氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができることとする。ただし、公庫は、本新株予約権の行使請求期限までに当社発行の株式の株式公開が確実であると判断した場合等においては、本新株予約権の売却を猶予することができる。

(3)当社が合併、株式分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じる

と認められる場合は、(1)の定めにかかわらず、公庫は栗山氏と協議のうえ、本新株予約権を栗山氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができることとする。

(4)上記(1)、(2)又は(3)の場合において、栗山氏又は同氏が公庫に対してあっせんした者が、何らかの

理由で本新株予約権を買い取ることができない場合は、公庫は、栗山氏と協議のうえ公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。

(5)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。

売買価格=(株式の時価-行使価額)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数

ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は栗山氏と協議の上、売買価格を定めることができる。

(6)株式は時価により評価することとし、原則として、次に定めるいずれかの金額を基準株価として、公庫

及び栗山氏が合意した価格とする。ただし、(2)により本新株予約権を猶予した場合においては、原則として公庫が当社発行の株式の株式公開が確実であったと判断した時点の株式の時価を下限とする。

①株式公開前に売買を行う場合

ア.以下に定める時価純資産方式により算出した1株当たりの純資産価額

a.算式

|

時価純資産方式による 1株当たりの純資産額 |

= |

(評価時における時価評価 による資産の合計額) |

- |

(評価時における時価 評価による負債の合計額) |

|

評価時における発行済株式総数 |

||||

b.上記算式の資産及び負債の金額の計算に当たっては、土地及び土地の上に存する権利並びに上場有価

証券等は原則として時価、建物は取得価額から定額法による減価償却額相当額を控除した価額、機械等の有形固定資産は取得価額から減価償却額相当額を控除した価額、その他の資産で取引時価のあるものは当該時価、取引時価のないものは適正な帳簿価額その他適切な方法により評価する。なお、取引時価のないもののうち、知的所有権、営業権、繰延資産及び負債等は、「財産評価基本通達」(昭和39年4月25日直資56直審(資)17)に定める方法により評価する。

c.潜在株式があるときは、上記算式で算出した株価を適切に調整する。

イ.株式の時価の算定時において以下に定める適正な価格での株式の売買実例等がある場合は、当該売買実例の売買価格等

a.適正な価格とは、直近において利害が相反するいわゆる第三者との間において通常取引される価格を

いう(相続又は贈与による取引、同族株主間の取引、その他何らかの事情により経済合理性が認められない取引及び当社又は栗山氏の支配力が働く取引の場合は、適正な価格とはみなされない。)。

b.売買実例等とは、株式の売買、株式、新株予約権付社債若しくは新株予約権の発行等又は自己株式の

取得をいう(会社の普通株式に転換できる証券の転換、新株予約権付社債又は新株予約権の行使等は含まれない。)。

c.売買価格等とは、株式の発行の場合は発行価額、新株予約権付社債は行使価額、新株予約権の発行の

場合は新株予約権の発行価額と当該新株予約権行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額をいう(会社の普通株式に転換できる証券、新株予約権の行使等は含まれない。)。

ウ.当社が提出する公認会計士等第三者の適正な評価による価格

エ.国税庁財産評価基本通達に定める類似業種比準価額方式に基づき算出した価格

オ.事業の種類、規模、収益の状況が類似する他の法人の株価と比準して算出した価格

カ.当社株式1株当たりの簿価純資産価額

キ.当社の金融商品取引所への上場に伴う募集株式発行に関する募集価格

②株式公開後に売買を行う場合

ア.上場日以後1ヶ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヶ月間の金融商品取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切り捨て)

イ.上場日以後1ヶ月間を経過した日を基準日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)とし、当該基準日の前営業日の金融商品取引所における終値の価格。ただし、金融商品取引所の規則等により本新株予約権の継続保有の確約を書面により提出している場合は、原則として、上場日以後6ヶ月間(当該日において本新株予約権取得した日以後1年間を経過していない場合には、1年を経過する日)を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヶ月間の金融商品取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切り捨て)

5.2025年9月16日開催の取締役会決議に基づき本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目

的とする他の新株予約権(第2回新株予約権(取得条項の定めによる新株予約権の取得と引換えに交付された新株予約権))を交付しております。また、同じく2025年9月16日開催の取締役会決議に基づき、同日付で本新株予約権を消却しております。

6.2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年9月17日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分

割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.公庫は、栗山氏との間で、公庫が所有する当社新株予約権3,296個(新株予約権の目的となる株式の数32,960

株)の譲渡に関して、2025年11月10日付で売買予約契約を締結しております。なお、同新株予約権の譲渡価額は、上場日以後1ヵ月間を経過した日(当該日が東京証券取引所の休業日である場合はその翌営業日)を基準日とし、当該基準日を含めて前1ヵ月間の東京証券取引所における終値の単純平均の価格(1円未満の端数は切捨て)を用いて決定することとなっており、譲渡予定日は2026年2月頃となります。

第3回新株予約権

|

決議年月日 |

2022年7月25日 |

|

新株予約権の数(個) |

3,601(注)1 |

|

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |

- |

|

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |

B種優先株式 3,601(注)1[普通株式 36,010] |

|

新株予約権の行使時の払込金額(円) |

16,660(注)2[1,666] |

|

新株予約権の行使期間 |

2022年7月27日から2027年7月27日 |

|

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |

発行価格 16,660[1,666] 資本組入額 8,330[833] |

|

新株予約権の行使の条件 |

(注)3 |

|

新株予約権の譲渡に関する事項 |

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |

|

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |

- |

※最近事業年度の末日(2024年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類は、当社B種優先株式とし、本新株予約権1個当たりの目的

である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は当社B種優先株式1株とする。なお、当社がB種優先株式の株式分割(当社B種優先株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により本新株予約権の目的であるB種優先株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第283条の定めに従って現金をもって支払うものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、上記のほか、割当日後、本新株予約権の割当株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は合理的な範囲で割当株式数の調整をすることができる。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第283条の定めに従って現金をもって支払うものとする。

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産は、以下のいずれかとする。

①金銭

②株式会社新生銀行及び当社との間の2022年7月25日付金銭消費貸借契約証書(以下「本ローン契約」という。)に基づく貸金元本債権(以下「本ローン債権」という。)

③金銭及び本ローン債権

(2)本新株予約権の行使に際して払込みをすべき当社のB種優先株式 1 株当たりの払込金額(以下「行使価

額」という。)は、金 16,660円とする。但し、行使価額は第3.に定めるところに従い調整される。

(3)本新株予約権の行使に際して金銭を出資する場合、その価額は、行使価額に、割当株式数を乗じた金額と

する。

(4)本新株予約権の行使に際して本ローン債権を出資する場合、出資される本ローン債権の債権額は、行使価

額に割当株式数を乗じた金額とする。

(5)本新株予約権の行使に際して金銭及び本ローン債権を出資する場合、出資される金銭及び本ローン債権の

価額の合計額は、行使価額に割当株式数を乗じた金額とする。

(6)本新株予約権の行使に際して出資された本ローン債権は、当該債権額の範囲内において、当該出資と同時

に、弁済期が到来したものとみなされ、かつ混同により消滅する。

3.行使価額の調整

(1)本項第(7)号の①から③までに掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次

に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。

既発行株式数×調整前行使価額 + 新発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後行使価額 = ────────────────────────────────────

既発行株式数+新発行株式数

(2)行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

(3)行使価額調整式で使用する既発行株式数は、調整後行使価額を適用する日の前日における、(i)当社の

発行済普通株式数と(ii)発行済潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の全てにつき取得原因(潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。)が当該日において発生したとみなしたときに発行される普通株式数との合計数から、同日における当社の保有する自己株式(普通株式のみ)の数を控除した数を意味するものとする(但し、当該調整の事由により上記(i)若しくは(ii)の普通株式数又は自己株式(普通株式のみ)の数が変動する場合、当該変動前の数を基準とする。)。

(4)行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場

合及び自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。

(5)行使価額調整式で使用する1株当たりの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新

株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする

(6)行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びに

その事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。

(7)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の①から③に定

めるところによる。

①行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもってB種優先株式を発行し又は移転する場合

調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割によりB種優先株式を発行する場合

(ⅰ)調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。

但し、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割によりB種優先株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)上記(ⅰ)但し書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れ

の決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社のB種優先株式を発行する。

(調整前行使価額-調整後行使価額) × 調整前行使価額により当該期間内に発行された株式数

株式数 = ────────────────────────────────────────────

調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。

③行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもってB種優先株式の新株予約権(新株予約権付社

債に付されたものを含む。以下この③において同じ。)を発行する場合

調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使されたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。

(8)上記(7)の①から③に掲げる事由のほか次の①から③に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行う

ものとし、当社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要な事項を届け出なければならない。

①合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。

②前①のほか当社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によっ

て行使価額の調整を必要とするとき。

③上記(7)の③に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。但し、その新株予約権の全部が行使さ

れた場合を除く。

(9)行使価額の調整を行う場合は、各新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を、次の算出方法により調整

する。なお、株式分割又は株式併合の場合の株式数の調整は、第6項に定めるところによる。

調整後の各新株予約 調整前行使価額 × 調整前の各新株予約権1個当たりの目的たる株式数

権1個当たりの目的 = ────────────────────────────────────

たる株式数 調整後行使価額

ただし、1株未満の端数が生じるときは、その端数はこれを切り捨てる。

4.当社が本新株予約権を取得することができる事由

当社は、新株予約権者が、本ローン契約に違反して、本ローン契約に基づく貸付を2022年7月27日までに実行しなかった場合、本新株予約権を無償で取得することができる。当社は、かかる事由が生じたことにより本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする

5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1

項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とする。

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

|

年月日 |

発行済株式総数増減数(株) |

発行済株式総数残高(株) |

資本金増減額 (千円) |

資本金残高 (千円) |

資本準備金増減額(千円) |

資本準備金残高(千円) |

|

2019年5月31日 (注)1. |

A種優先株式21,970 |

普通株式224,725 A種優先株式 21,970 |

99,963 |

127,463 |

99,963 |

122,463 |

|

2020年11月30日 (注)2. |

B種優先株式75,027 |

普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 |

624,974 |

752,438 |

624,974 |

747,438 |

|

2020年12月31日 (注)3. |

- |

普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 |

△652,438 |

100,000 |

- |

747,438 |

|

2023年3月14日 (注)4. |

C種優先株式78,029 |

普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 78,029 |

649,981 |

749,981 |

649,981 |

1,397,419 |

|

年月日 |

発行済株式総数増減数(株) |

発行済株式総数残高(株) |

資本金増減額 (千円) |

資本金残高 (千円) |

資本準備金増減額(千円) |

資本準備金残高(千円) |

|

2023年9月29日 (注)5. |

C種優先株式13,505 |

普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534 |

112,496 |

862,478 |

112,496 |

1,509,916 |

|

2023年12月26日 (注)6. |

- |

普通株式224,725 A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534 |

△762,478 |

100,000 |

△1,509,916 |

- |

|

2025年9月15日 (注)7. |

普通株式 188,531 A種優先株式 △21,970 B種優先株式 △75,027 C種優先株式 △91,534 |

普通株式 413,256 |

- |

100,000 |

- |

- |

|

2025年9月17日 (注)8. |

普通株式 3,719,304 |

普通株式 4,132,560 |

- |

100,000 |

- |

- |

(注)1.有償第三者割当 21,970株

発行価格 9,100円

資本組入額 4,550円

主な割当先 ニッセイ・キャピタル㈱

2.有償第三者割当 75,027株

発行価格 16,660円

資本組入額 8,330円

主な割当先 SpiralCapital㈱、日本郵政キャピタル㈱、モバイル・インターネット・キャピタル㈱、SBIインベストメント㈱、他7社

3.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、2020年11月9日開催の臨時株主総会において資本金を652,438,410円減少し(減資割合 86.7%)たうえで、その他資本剰余金に652,438,410円を振り替えております。

4.有償第三者割当 78,029株

発行価格 16,660円

資本組入額 8,330円

主な割当先 JICベンチャー・グロース・インベストメンツ㈱、モバイル・インターネット・キャピタル㈱、他2社

5.有償第三者割当 13,505株

発行価格 16,660円

資本組入額 8,330円

主な割当先 池森ベンチャーサポート、みずほキャピタル、アガルート、他1社1名

6.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、2023年12月15日開催の臨時株主総会において資本金を762,478,220円減少し(減資割合 88.4%)たうえで、その他資本剰余金に762,478,220円を振り替えております。さらに、資本準備金を1,509,916,630円減少したうえで、その他資本剰余金に1,509,916,630円を振り替えております。

7.2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、①2025年9月15日付でA種優先株式21,970株、B種優先株式75,027株、C種優先株式91,534株を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主に普通株式21,970株、B種優先株主に普通株式75,027株、C種優先株主に普通株式91,534株を交付し、②2025年9月15日付で自己株式として保有するA種優先株式21,970株、B種優先株式75,027株、C種優先株式91,534株を全て消却しております。

8.当社は、2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年9月17日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っております。

(4)【所有者別状況】

①普通株式

|

|

|

|

|

|

|

|

2025年10月31日現在 |

||

|

区分 |

株式の状況(1単元の株式数 |

単元未満 株式の状況 (株) |

|||||||

|

政府及び 地方公共 団体 |

金融機関 |

金融商品 取引業者 |

その他の 法人 |

外国法人等 |

個人 その他 |

計 |

|

||

|

個人以外 |

個人 |

||||||||

|

株主数 (人) |

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

所有株式数 (単元) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

所有株式数 の割合(%) |

|

|

|

|

|

|

|

100 |

- |

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

|

|

|

|

|

2025年10月31日現在 |

|

区分 |

株式数(株) |

議決権の数(個) |

内容 |

|

|

無議決権株式 |

|

|

- |

|

|

議決権制限株式(自己株式等) |

|

|

- |

|

|

議決権制限株式(その他) |

|

|

|

|

|

完全議決権株式(自己株式等) |

|

|

- |

|

|

完全議決権株式(その他) |

普通株式 |

|

|

|

|

単元未満株式 |

普通株式 |

|

- |

|

|

発行済株式総数 |

|

|

- |

- |

|

総株主の議決権 |

|

- |

|

- |

②【自己株式等】

該当事項はありません。

2【自己株式の取得等の状況】

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

|

区分 |

株式数(株) |

価額の総額(円) |

|

取締役会(2025年8月27日)での決議状況 (取得期間2025年8月27日) |

A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534 |

- |

|

最近事業年度前における取得自己株式 |

- |

- |

|

最近事業年度における取得自己株式 |

- |

- |

|

残存決議株式の総数及び価額の総額 |

- |

- |

|

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |

- |

- |

|

|

|

|

|

最近期間における取得自己株式 |

A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534 |

- |

|

提出日現在の未行使割合(%) |

- |

- |

(注)1.2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年9月17日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「株式数」は、当該株式分割前の「株式数」を記載しております。

2.2025年8月27日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年9月15日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2025年9月16日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

|

区分 |

最近事業年度 |

最近期間 |

||

|

株式数(株) |

処分価額の総額(円) |

株式数(株) |

処分価額の総額(円) |

|

|

引受ける者の募集を行った取得自己株式 |

- |

- |

- |

- |

|

消却の処分を行った取得自己株式(注)1.2 |

- |

- |

A種優先株式 21,970 B種優先株式 75,027 C種優先株式 91,534 |

- |

|

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |

- |

- |

- |

- |

|

その他 |

- |

- |

- |

- |

|

保有自己株式数 |

- |

- |

- |

- |

(注)1.2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年9月17日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、上記「株式数」は、当該株式分割前の「株式数」を記載しております。

2.2025年8月27日開催の取締役会決議に基づき、2025年9月15日付で、自己株式として取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式を全て消却しております。

3【配当政策】

当社は、将来の事業展開及び財務体質の強化を図るために必要な内部留保の確保を優先する方針であり、これまで配当を実施しておりません。現時点では、当社の成長段階においては、事業基盤の拡充や人材投資など、今後の持続的な成長に向けた資金需要が見込まれていることから、原則として、当面はこれらへの投資を優先し、配当の実施は未定としております。

もっとも、株主への利益還元は重要な経営課題の一つであると認識しており、将来的には、経営成績、財務状況、キャッシュ・フローの状況、将来の事業計画の達成状況及び投資計画等を総合的に勘案のうえ、安定的かつ継続的な利益還元を実現できる財務基盤が整ったと判断した段階で、配当の実施を検討してまいります。配当の実施の可能性、実施時期及び配当の方針等については、本書提出日現在において未定であります。

なお、内部留保資金は、事業拡大のための人材採用や成長投資、並びに財務基盤の充実など、企業価値の向上につながる投資に充当する方針であります。

また、当社は、期末配当は12月31日、中間配当は6月30日を基準日としており、いずれも決定機関は株主総会です。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、事業環境の変化が激しい業界において企業価値の継続的な向上を図るためには、あらゆるステークホルダーから当社に対して継続的な信頼を得ることが最重要であると認識しています。当該認識のもと、企業の健全性、透明性を高めるために、効率的で合理的な経営体制を可能とする社内統制を構築するとともに、当社の役職員に対し、法令、社会規範、倫理等について継続的に意識の維持向上を図ることで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。

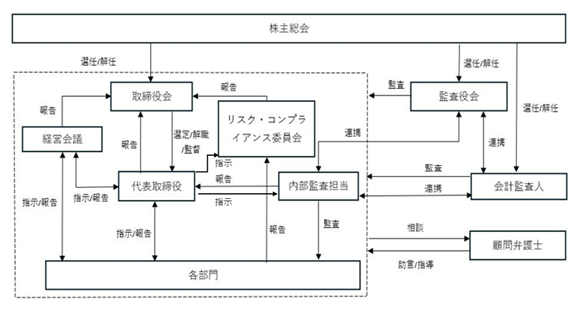

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

1)当該体制を採用する理由

当社は上記の様に、監査役会を設置しています。監査役会が、内部監査担当及び会計監査人との連携を図りながら、独立した監査機能を担うことによって、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できると考え、現在の体制を採用するものであります。代表取締役から任命された内部監査担当は、内部統制の運用状況の調査を行い、監査役会と連携して定期的に業務執行部署への内部監査を実施し、各部署の所管業務が法令、規制、定款及び社内諸規程を遵守し、適正かつ有効に運営されているか否かを調査しています。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査結果については、適時に監査役会に報告して連携強化に努めています。

2)企業統治の体制

当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。

ア.取締役会

当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、監査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督しています。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っています。

取締役会の構成及び取締役の出席状況

柴田大介(議長:代表取締役):12/12回参加

栗山規夫(代表取締役:12/12回参加

中村哲朗(取締役):12/12回参加

橘浩二(社外取締役):12/12回参加

監査役の出席状況

高梨宏史(常勤社外監査役):12/12回参加

和田瑞樹(非常勤社外監査役):12/12回参加

小田香織(非常勤社外監査役) :12/12回参加

イ.代表取締役

当社は、事業の拡大を伴いつつ、安定的かつ柔軟に経営の意思決定を行うことを目的として、2名の代表取締役を選定し、各代表取締役の役割を分担しております。代表取締役CEO柴田大介は、当社の経営方針及び事業戦略の立案、決定及び遂行において特に重要な役割を果たしております。代表取締役Founder栗山規夫は、当社の創業者であり、パーパスやビジョンの制定及び浸透並びに事業への反映、新規事業の開発等を主な役割としております。

ウ.監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名(うち社外監査役3名)によって構成されています。監査役会は、毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っています。なお、監査役は、取締役会及びその他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、内部監査担当及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めています。

監査役会の構成

高梨宏史(常勤社外監査役)、和田瑞樹(非常勤社外監査役)、小田香織(非常勤社外監査役)

エ.内部監査

当社の内部監査は内部監査担当者2名(執行役員)が担当しています。内部監査人は、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日確認しています。

オ.経営会議

当社は、経営に関わる重要事項の意思決定、経営に関わる重要事項についてマネジメント間での情報共有を行うことを目的に、取締役、執行役員以上の職位の者と監査役が出席する経営会議を設置しています。経営会議は原則として毎週開催しています。

経営会議の構成

柴田大介(議長:代表取締役)、栗山規夫(代表取締役)、中村哲郎(取締役)、高梨宏史(常勤監査役)、小林亮(執行役員)、安田真士(執行役員)、牟田裕章(執行役員)、岡田卓摩(執行役員)、竹澤裕次郎(執行役員)

カ.会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されています。

キ.リスク・コンプライアンス委員会

当社全体で対応すべきリスクの評価、当該リスクへの対応策の取りまとめ及び当該対応策の推進状況の確認等を行うため、「リスク・コンプライアンス規程」を作成し、代表取締役CEOを委員長、常勤取締役及び常勤監査役を委員とするリスク・コンプライアンス委員会を定期的に開催しています。

参加

2)当該体制を採用する理由

当社は上記の様に、監査役会を設置しています。監査役会が、内部監査担当及び会計監査人との連携を図りながら、独立した監査機能を担うことによって、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できると考え、現在の体制を採用するものであります。代表取締役から任命された内部監査担当は、内部統制の運用状況の調査を行い、監査役会と連携して定期的に業務執行部署への内部監査を実施し、各部署の所管業務が法令、規制、定款及び社内諸規程を遵守し、適正かつ有効に運営されているか否かを調査しています。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携としては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査結果については、適時に監査役会に報告して連携強化に努めています。

③企業統治に関するその他の事項

1)内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制を下記のとおり整備しています。なお、内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めています。

a.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。

(b)取締役は、毎月の定例取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の審議及び

決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。

(c)基本行動理念を定め、取締役及び使用人の企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に

対する自覚を促す。

(d)取締役及び使用人に対し、「リスク・コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。

(e)コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。

(f)金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。

(g)反社会的勢力・団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。

(h)使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、当社及び他社で重

大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。

b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a)情報資産を保護し正確かつ安全に取扱うために定めた「情報セキュリティ管理規程」及び「文書管理規

程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。

(b)「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、計算書類、稟議書、

契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。

c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、経営企画部がリスク管理の主管部門として、「リ

スク・コンプライアンス規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。

(b)大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役CEOをリスク管

理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。

d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務分掌を定め、職務執行の効率

化を図るとともに、「職務権限表」に基づき、チェック機能を備えた上での迅速かつ効率的な意思決定を実現する。

(b)決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。

(c)組織及び部門目標の明確な付与と評価制度を通して、経営効率の向上に努める。

e.当社の業務の適正を確保するための体制

(a)当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行うとともに、当社の取締役等及び

使用人が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備する。

(b)当社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができ

る体制を整備する。

(c)リスク管理に関する規程その他の体制を整備する。

(d)反社会的勢力への対応も含めたコンプライアンス体制の整備につき、教育、研修等を実施し、当社のコ

ンプライアンスの徹底に努める。

f.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、

当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

(a)監査役から、監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、監査役と協議の上、管理

部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助に当たらせる。

(b)当該使用人が監査役の職務を補助するに当たって監査役から命令を受けた事項については、当該使用人

は取締役の指揮・命令を受けない。

(c)補助使用人の人事異動及び考課、並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査役の同意を得る

ものとする。

g.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

(a)重要会議へ出席する監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各

種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。

(b)取締役の報告義務

ⅰ.取締役その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。

ⅱ.取締役は監査役に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。

・財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容

・業績及び業績見通しの内容

・内部監査の内容及び結果

・内部通報制度に基づく情報提供の状況

・行政処分の内容

・前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項

(c)使用人による報告

使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。

ⅰ.当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実

ⅱ.重大な法令または定款違反の事実

h.当社の監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するため

の体制

i.(b)(c)の報告をした者に対して、監査役へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

j.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)代表取締役、会計監査人等と監査役の連携

代表取締役、会計監査人、内部監査担当等は、監査役会又は監査役の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。

(b)外部専門家の起用

監査役会又は監査役が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。

(c)社外監査役の起用

監査役会には、法令に従い社外監査役を含めるものとし、公正かつ透明性を確保する。

2)リスク管理体制の整備の状況

当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、サービスの品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、リスク・コンプライアンス委員会を開催して審議することとしています。リスク・コンプライアンス委員会では、リスク・コンプライアンス規程に基づき、代表取締役、常勤取締役及び常勤監査役を中心に、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置付けています。各取締役は担当部門のリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合はリスク・コンプライアンス管理委員会へ報告することになっています。また、企業価値向上のためにもコンプライアンスの徹底は必要不可欠と認識しており、原則として3か月に1回リスク・コンプライアンス委員会を開催して、当社のコンプライアンスにかかる推進状況を確認しています。リスク・コンプライアンス委員会に参加した代表取締役及び取締役が担当部門の職員に対し、法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとるよう周知徹底しています。

3)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は子会社を保有していないため、該当事項はありません。

④責任限定契約の内容

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額としています。

⑤取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑥取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めています。

⑦取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めています。

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めています。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性

|

役職名 |

氏名 |

生年月日 |

略歴 |

任期 |

所有株式数 (株) |

|

代表取締役 Founder |

|

|

2003年4月 三菱商事株式会社入社 2004年9月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012年10月 当社設立 代表取締役就任 2019年12月 当社代表取締役CEO就任 2023年10月 当社代表取締役Founder就任(現任) |

|

(注)6 |

|

代表取締役 CEO |

|

|

2003年4月 株式会社三井住友銀行入社 2003年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2018年11月 当社取締役就任 2019年12月 当社代表取締役就任 2023年10月 当社代表取締役CEO就任(現任) |

|

|

|

(注)1 |

|

|

2002年1月 株式会社デジキューブ入社 2004年2月 日本ソフトサービス株式会社(現カルチュア・エクスペリエンス株式会社)入社 2005年8月 株式会社メディアフラッグ(現インパクトホールディングス株式会社)入社 2007年12月 株式会社カカクコム入社 2021年5月 当社入社 2021年10月 当社取締役就任(現任) |

|

|

|

(注)2 |

|

|

1997年4月 野村證券株式会社入社 2007年3月 経済産業省入省 2008年7月 MTラボキャピタル株式会社入社 2011年9月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2020年1月 Appier Group株式会社Senior Vice President兼Head of Japan就任(現任) 2025年1月 当社社外取締役就任(現任) |

|

|

|

役職名 |

氏名 |

生年月日 |

略歴 |

任期 |

所有株式数 (株) |

|

(注)3 |

|

|

1986年4月 株式会社オートラマ(現フォードジャパンリミテッド)入社 1996年11月 株式会社ITC(現株式会社ABCマート)入社 1997年8月 株式会社ユナイテッドアローズ入社 2001年6月 株式会社ユナイテッドアローズ取締役就任 2006年8月 株式会社バイテック・グローバル・ジャパン取締役就任 2007年12月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)入社 2008年6月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)取締役就任 2009年7月 株式会社テレウェイブ(現株式会社アイフラッグ)代表取締役社長就任 2014年10月 株式会社エスクリ入社 2015年6月 株式会社エスクリ取締役就任 2017年3月 株式会社ゆこゆこホールディングス代表取締役CFO就任 2018年12月 日本和装ホールディングス株式会社常務取締役就任 2021年7月 当社常勤監査役就任(現任) |

|

|

|

(注)3 |

|

|

2003年4月 株式会社三井住友銀行入社 2005年11月 株式会社サイバーエージェント入社 2010年4月 株式会社サイバー・バズ監査役就任 2010年10月 株式会社サイバー・バズ取締役就任 2022年1月 当社監査役就任(現任) |

|

|

|

(注)3 |

|

|

1995年4月 株式会社コロネット商会入社 2001年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)入社 2005年8月 株式会社jig.jp入社 2012年3月 株式会社オルトプラス監査役就任 2013年3月 株式会社オルトダッシュ監査役就任 2015年10月 株式会社エル・エム・ジー(現 株式会社ラバブルマーケティンググループ)監査役就任 2018年7月 株式会社Kaizen Platform 監査役就任(現任) 2019年1月 株式会社グッドコムアセット監査役就任 2022年1月 株式会社グッドコムアセット取締役就任(現任) 2022年4月 株式会社プレイシンク 監査役就任 2024年12月 当社社外監査役就任(現任) |

|

|

|

|

|

||||

② 社外役員の状況

当社の社外役員の体制は、社外取締役は1名、社外監査役は3名となっております。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。

社外取締役の橘浩二氏は、金融への深い知見と経験を有しており、当社の経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行うことを期待して選任しています。当社と橘浩二氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えています。

社外監査役高梨宏史氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営判断及び業務執行の監督に適しており、その経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しています。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役和田瑞樹氏は、営業部門から管理部門を管掌し、CFOとして新規上場に従事した経験を有しており、当社の経営判断及び業務執行の監督に適しており、その経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しています。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の小田香織氏は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計や監査に関する高い見識等を有していることから、同氏は監査役として適任であると判断し、招聘するに至りました。当社と小田香織氏との間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと考えています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しています。また社外監査役は内部監査担当及び会計監査人と適宜連携し、原則四半期に一回開催される会合にて、監査結果等についての意見交換や協議を実施し、改善状況等を共有することにより、実効性のある監査を実施しています。

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社における監査役会は、社外監査役3名で構成されており、うち1名が常勤であります。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っています。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、重要な会議への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っています。

監査役会は、原則として月1回の定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しています。

最近事業年度において個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

|

氏名 |

開催回数 |

出席回数 |

|

高梨 宏史 |

12回(注) |

12回(注) |

|

和田 瑞樹 |

12回(注) |

12回(注) |

|

小田 香織 |

1回(注) |

1回(注) |

(注)当社監査役就任後の開催回数及び出席回数を記載しています。

監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査担当や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しています。また、常勤監査役は、重要な会議への席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ時事情報を発信するなどして情報共有に努めています。

② 内部監査の状況

1)内部監査の組織、人数及び手続

当社は、内部監査室は別途設けていませんが、経営企画部及び財務経理部にて内部監査担当者(執行役員2名)を選出し、内部監査規程に基づき、当社事業部門に対して業務監査を実施しています。内部監査担当者が所属する部門については、自部門以外の担当者が業務監査を実施しています。

内部監査の主な内容としましては、当社が定める「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び規程等に反する事実、業務上の非効率、重大なリスクの放置、内部統制の不備等の異常な事態の有無を調査し、異常な事態を発見した場合には、その原因を究明し、当該事態の抜本的な解消に有効な施策を提言し、当社の経営目標の効果的な達成に役立つことを基本方針としています。

2)内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携

良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆる三様監査(監査役会、内部監査、会計監査)、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、それぞれが独立した関係でありつつ、相互に連携を図っていく方針です。

具体的には下記の方針です。監査役会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの積極的な連携により、監査の品質向上と効率化に努めてまいります。監査役会と内部監査担当者は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、月次報告会、合同監査など、効果的な監査の実施に努めています。内部監査担当者と会計監査人は、必要に応じ会合を持ち、主として財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画と結果について、ミーティングを実施しています。

また、内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査の結果等を社長のみならず、取締役会及び監査役会に対しても直接報告を行う仕組みを定めて、積極的に意見及び情報を交換しています。

③ 会計監査の状況

1)提出会社の監査公認会計士等

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

b.継続監査期間

2年間

c.業務を執行した公認会計士

倉持 直樹

栫井 康貴

d.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 6名

その他 8名

2)監査法人の選定方針と理由

株式上場を目指すにあたって複数の監査法人と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を整えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。

3)監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。この評価については、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査計画の他、期中に発生した問題点等について情報交換を実施すること、また、事業年度毎に実施される監査法人からの監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の専門性、独立性及び品質管理体制等を確認しています。

4)監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

|

最近事業年度の前事業年度 |

最近事業年度 |

||

|

監査証明業務に基づく報酬 (千円) |

非監査業務に基づく報酬 (千円) |

監査証明業務に基づく報酬 (千円) |

非監査業務に基づく報酬 (千円) |

|

|

|

|

|

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

最近事業年度

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模及び業務の特性、監査日数等を総合的に勘案した上で決定しています。なお、監査報酬の額については、監査役会及び監査役の同意を得ています。

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬については、2025年3月31日開催の定時株主総会の決議により年額2億円以内と定められた報酬総額の上限額の範囲内において、各取締役に求められる職責及び能力等を総合的に勘案の上報酬案を作成し、他の業務執行取締役と協議の上、取締役会の決議により一任された代表取締役が適正な報酬額を決定しています。

監査役の報酬については、2025年3月31日開催の定時株主総会の決議により年額2,000万円以内と定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しています。

非金銭報酬等についてはストックオプションを付与しており、その報酬額等についてはストックオプションの回次別に、付与時点における会社業績、職責等に応じて都度決定します。

当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程は、上記の通りに決定しています。

なお、業績連動報酬・退職慰労金については該当事項はありません。

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(最近事業年度)

|

役員区分 |

報酬等の総額 (千円) |

報酬等の種類別の総額(千円) |

対象となる役員の員数 (人) |

|||

|

固定報酬 |

業績連動報酬 |

退職慰労金 |

非金銭報酬等 |

|||

|

取締役 (社外取締役を除く) |

|

|

|

|

|

|

|

監査役 (社外監査役を除く) |

|

|

|

|

|

|

|

社外役員 |

|

|

|

|

|

|

※取締役の区分において、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名の在任中の報酬等の額が含まれ、対象となる役員の員数には同人が含まれています。

③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

該当事項はありません。

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません

(5)【株式の保有状況】

記載すべき事項はありません。