第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

|

種類 |

発行可能株式総数(株) |

|

普通株式 |

3,360,000,000 |

|

計 |

3,360,000,000 |

(注)1.2025年7月17日開催の臨時株主総会決議、普通株主による種類株主総会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合での株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は3,359,999,760株増加し、3,360,000,000株となっております。

2.当行とA種優先株式及びB種優先株式を保有する株主との合意、及び他の普通株主全員の同意に基づき、2025年8月25日付でA種優先株式及びB種優先株式それぞれ84,000,000株の普通株式へ変更を行い、また、同年8月28日開催の臨時株主総会決議により、定款の変更によりA種優先株式及びB種優先株式に係る定款の定めを廃止し、A種優先株式及びB種優先株式の発行可能株式総数は、それぞれ84,000,000株減少し、発行可能株式総数は設定しておりません。

②【発行済株式】

|

種類 |

発行数(株) |

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |

内容 |

|

|

|

|

|

|

計 |

|

―― |

―― |

(注)1.2025年7月11日開催の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合で株式分割を実施しております。これにより発行済株式総数は839,999,940株増加し、840,000,000株となっております。

2.当行とA種優先株式及びB種優先株式を保有する株主との合意、及び他の普通株主全員の同意に基づき、2025年8月25日付でA種優先株式及びB種優先株式それぞれ84,000,000株の普通株式へ変更を行っております。なお、2025年8月28日開催の臨時株主総会決議により、同年8月28日付でA種優先株式及びB種優先株式に係る定款の定めを廃止しております。

3.2025年8月28日開催の臨時株主総会決議により、同年8月28日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当行は新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は次のとおりであります。

|

|

第1回新株予約権(有償) |

第2回新株予約権(無償) |

|

決議年月日 |

2025年8月28日 |

2025年8月28日 |

|

付与対象者の区分及び人数 |

当行常勤取締役及び執行役員等並びに当行子会社常勤取締役及び役付執行役員 66名 |

当行従業員並びに当行子会社執行役員及び従業員 4,523名 |

|

新株予約権の数 ※ |

17,329個 |

67,213個 |

|

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |

当行普通株式 1,732,900株 (注)1 |

当行普通株式 6,721,300株 (注)1 |

|

新株予約権の行使時の払込金額 ※ |

1,153円 (注)2 |

1,153円 (注)2 |

|

新株予約権の行使期間 ※ |

自 2028年7月1日 至 2030年9月30日 |

自 2028年7月1日 至 2030年9月30日 |

|

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |

発行価格 1,158円 資本組入額 (注)3 |

発行価格 1,153円 資本組入額 (注)3 |

|

新株予約権の行使の条件 ※ |

(注)4 |

(注)5 |

|

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |

譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の決議による承認を要するものとする。 |

|

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |

(注)6 |

(注)6 |

※新株予約権の発行時(2025年9月30日)における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当行普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当行が株式分割(当行普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当行が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.本新株予約権の割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

|

調整後行使価額=調整前行使価額× |

1 |

|

分割(または併合)の比率 |

また、本新株予約権の割当日後、当行が当行普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

|

|

既発行株式数+ |

新規発行株式数×1株当たり払込金額 |

|

調整後行使価額=調整前行使価額× |

新規発行前の1株当たりの時価 |

|

|

既発行株式数+新規発行株式数 |

||

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当行普通株式にかかる発行済株式総数から当行普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当行普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当行が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2027年3月期から2029年3月期までのいずれかの事業年度において、当行が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様。)から計算される調整後税引前当期純利益が、一度でも1,315億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。

上記調整後税引前当期純利益は、当行の連結損益計算書に記載された税引前当期純利益に子会社清算損益を減算した額とする。

なお、上記における調整後税引前当期純利益の判定に際しては、当行が提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当行の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当行取締役会が判断した場合には、当行は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役または従業員であることを要しない。ただし、新株予約権者が当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役もしくは従業員を任期中に解任された場合または懲戒解雇された場合は、この限りではない。

③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当行の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑥ 新株予約権者は、当行の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することはできない。

5.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当行、SBI新生銀行グループまたはSBIグループの取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、定年後再雇用または有期雇用に係る契約期間満了による退職、その他正当な理由があると当行取締役会が認めた場合は、この限りではない。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当行の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤ 新株予約権者は、当行の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することはできない。

6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には株主総会。)の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

(注)7に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.新株予約権の取得に関する事項

① 当行は、当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当行が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議。)がなされた場合は、当行は、当行取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 当行は、新株予約権者が権利行使をする前に、(注)4または5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当行は、当行取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

8.第1回新株予約権(有償)は、新株予約権1個につき500円で有償発行している。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

|

年月日 |

発行済株式総数増減数(株) |

発行済株式総数残高(株) |

資本金増減額 (百万円) |

資本金残高 (百万円) |

資本準備金 増減額 (百万円) |

資本準備金 残高 (百万円) |

|

2023年3月30日 (注)1 |

△54,000,000 |

205,034,689 |

- |

512,204 |

- |

79,465 |

|

2023年9月29日 (注)2 |

△889,915 |

204,144,774 |

- |

512,204 |

- |

79,465 |

|

2023年10月2日 (注)3 |

△204,144,764 |

10 |

- |

512,204 |

- |

79,465 |

|

2024年3月15日 (注)4 |

50 |

60 |

- |

512,204 |

- |

79,465 |

|

2025年3月19日 (注)5 |

- |

60 |

△372,204 |

140,000 |

- |

79,465 |

|

2025年3月28日 (注)6 |

- |

60 |

- |

140,000 |

20,000 |

99,465 |

|

2025年7月27日 (注)7 |

839,999,940 |

840,000,000 |

- |

140,000 |

- |

99,465 |

(注)1.2023年2月24日開催の取締役会決議により、同年3月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が

54,000,000株減少しております。

2.2023年7月18日開催の取締役会決議により、同年9月29日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が889,915株減少しております。

3.2023年9月1日開催の臨時株主総会決議により、同年10月2日付で普通株式20,000,000株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、発行済株式総数は204,144,764株減少しております。

4.2024年2月22日開催の取締役会決議により、同年3月15日付で普通株式1株につき6株の割合で分割する株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は50株増加しております。

5.2025年3月11日付の臨時株主総会決議により、同年3月19日付で減資の効力が発生し、資本金512,204百万円が372,204百万円減少して140,000百万円となり、減少する資本金の額372,204百万円がその他資本剰余金に振り替わっております。(資本金減資割合 72.6%)

6.2025年3月7日付で合意した確定返済スキーム(「第1 企業の概況 (はじめに)」の記載をご参照ください。)の一環として、B種優先株式に対して同年3月28日付で100,000百万円の特別配当を行い、公的資金の一部を返済いたしました。その他資本剰余金から配当を行い、資本準備金20,000百万円増加しております。

7.2025年7月11日開催の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式、A種優先株式、B種優先株式それぞれ1株につき、14,000,000株の割合で株式分割を実施しております。これにより、発行済株式総数は839,999,940株増加しております。

(4)【所有者別状況】

|

|

|

|

|

|

|

|

2025年9月30日現在 |

||

|

区分 |

株式の状況(1単元の株式数 |

単元未満株式の状況 (株) |

|||||||

|

政府及び地方公共団体 |

金融機関 |

金融商品取引業者 |

その他の 法人 |

外国法人等 |

個人その他 |

計 |

|||

|

個人以外 |

個人 |

||||||||

|

株主数(人) |

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

所有株式数(単元) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

所有株式数の割合(%) |

|

|

|

|

|

|

|

100.00 |

- |

(注) 自己株式42,000,000株は「個人その他」に含まれております。

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

|

|

|

|

|

2025年9月30日現在 |

|

区分 |

株式数(株) |

議決権の数(個) |

内容 |

|

|

無議決権株式 |

|

|

―― |

|

|

議決権制限株式(自己株式等) |

|

|

―― |

|

|

議決権制限株式(その他) |

|

|

|

|

|

完全議決権株式(自己株式等) |

普通株式 |

|

―― |

・単元株式数100株 ・権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 |

|

完全議決権株式(その他) |

普通株式 |

|

|

|

|

単元未満株式 |

|

|

―― |

|

|

発行済株式総数 |

|

|

―― |

―― |

|

総株主の議決権 |

|

―― |

|

―― |

②【自己株式等】

|

|

|

|

|

2025年9月30日現在 |

|

|

所有者の氏名 又は名称 |

所有者の住所 |

自己名義所有 株式数(株) |

他人名義所有 株式数(株) |

所有株式数の合計(株) |

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |

|

|

東京都中央区日本橋室町 二丁目4番3号 |

|

|

|

|

|

計 |

―― |

|

|

|

|

(注) 上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の内訳であります。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

|

区分 |

株式数(株) |

価額の総額(円) |

|

株主総会(2024年9月20日)での決議状況 (取得日 2024年9月30日) |

3 |

32,000,000,001 |

|

最近事業年度前における取得自己株式 |

- |

- |

|

最近事業年度における取得自己株式 |

3 |

32,000,000,001 |

|

残存決議株式の総数及び価額の総額 |

- |

- |

|

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |

- |

- |

|

最近期間における取得自己株式 |

- |

- |

|

提出日現在の未行使割合(%) |

- |

- |

(注) 2025年7月11日付の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式1株につき14,000,000株の割合をもって株式分割を行っておりますが、上記「株式数」は当該株式分割前の数値を記載しております。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

|

区分 |

最近事業年度 |

最近期間 |

||

|

株式数(株) |

処分価額の総額 (円) |

株式数(株) |

処分価額の総額 (円) |

|

|

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |

- |

- |

- |

- |

|

消却の処分を行った取得自己株式 |

- |

- |

- |

- |

|

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |

- |

- |

- |

- |

|

その他(第三者割当による自己株式処分) |

6 |

62,534,821,469 |

- |

- |

|

保有自己株式数 |

3 |

―― |

42,000,000 |

―― |

(注)1.2024年9月20日付の臨時株主総会決議において、第三者割当の方法により自己株式2株の処分を行っております。

2.2025年3月11日付の臨時株主総会決議において、第三者割当の方法により自己株式4株の処分を行っております。

3.2025年7月11日付の取締役会決議により、同年7月27日付で普通株式1株につき14,000,000株の割合をもって株式分割を行っているため、上記の最近期間の「株式数」は当該株式分割後の「株式数」を記載しております。

3【配当政策】

当行は、企業価値の向上と株主の皆さまへの利益還元を重要な経営課題として認識しております。上場後は、財務健全性を維持しつつ、事業や利益成長のための内部留保の確保と安定的な配当実施とのバランスを踏まえて最適な資本配分を実施することで、利益成長を通じた1株当たり配当金の増加を目指してまいります。

また当行は、「剰余金配当の基準日は、毎年3月31日及び毎年9月30日とし、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることができる」旨を定款に定めておりますが、具体的な配当回数に関する方針は定めていません。これらの剰余金の配当決定機関は、取締役会であります。

なお、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。

第25期連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)に係る剰余金の配当は以下のとおりです。B種優先株式に係る資本剰余金を原資とする1,000億円の配当は、公的資金の一部を返済するために実施したものです。

|

(決議) |

株式の種類 |

配当金の総額 (百万円) |

配当の原資 |

1株当たり 配当額(円) |

基準日 |

効力発生日 |

|

|

B種優先株式 |

|

資本剰余金 |

|

|

2025年3月28日 |

|

|

||||||

|

|

普通株式 |

|

利益剰余金 |

|

|

2025年6月27日 |

|

|

第26期中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)に係る剰余金の配当は以下のとおりです。当行が保有する Latitude Group Holdings Limited の株式について、SBIグループの海外事業における経営資源の最適配分を図るため、2026年3月期第2四半期末を効力発生日としてSBI地銀ホールディングス株式会社及びSBIホールディングス株式会社への現物配当を実施したものです。

|

(決議) |

株式の種類 |

配当財産の 種類 |

配当財産の 帳簿価額 (百万円) |

配当の原資 |

1株当たり 配当額(円) |

基準日 |

効力発生日 |

|

2025年9月19日 |

普通株式 |

有価証券 |

41,921 |

利益剰余金 |

52.53 |

- |

2025年9月30日 |

|

株主総会 |

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当行は、経営理念の実現に向けて、当行グループのコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識し、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、①経営の最高意思決定機関である取締役会が中期経営計画や年度計画等経営の基本方針をはじめとする会社の重要な業務執行を決定することで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備等を実施し、②業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役会に対する監査機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。また、当行は、取締役会機能の客観性と透明性のさらなる向上を目的として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。

当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、株主、従業員、お客さま、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供及び貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めてまいります。また、経営の透明性を高め、ステークホルダーに当行の経営状況及び経営方針について正確なご理解をいただくとともに市場及び広く社会からの適切な評価を得るため、有用性の高い経営に関する様々な情報を、自主的、迅速、継続的かつ公平に開示することに努めてまいります。

② 企業統治の体制について

《企業統治の概要等》

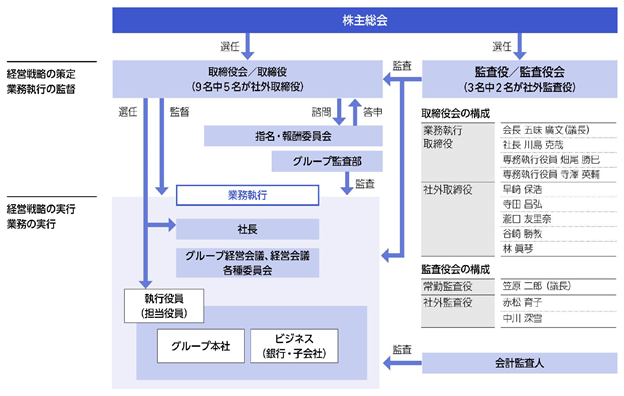

コーポレート・ガバナンス体制図(本書提出日現在)

[取締役/取締役会]

当行の取締役会は、取締役会長を議長とし、長期的な視点に立ち、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した基本方針を決定するとともに、株主利益を確保し、業務執行取締役等による業務執行を評価・監督するほか、経営及び業務執行の意思決定を、十分な審議に基づき行うことにより、適切な業務推進体制を維持しております。

取締役会は、日常の業務執行を担う社内取締役4名と、国内外の金融業務や法務・ガバナンス、リスク管理、IT・デジタル、不動産事業、及びマスメディアの分野等について豊富な経験と高い専門知識を有した社外取締役5名を配置し、社外取締役が過半数を占める取締役会の構成をとっております。社外取締役は中立的かつ客観的な立場から当行の経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行に対する監督機能を果たすなど、コーポレート・ガバナンスが有効に働くための重要な役割を担っております。また、取締役会機能の客観性と透明性のさらなる向上を目的として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役のみを委員とし、委員の中から互選により選定される委員長を議長として、取締役会の諮問を受け、取締役の選任・解任に関する株主総会議案の内容や、代表取締役社長の選定・解任に関する事項、及び取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申する体制となっております。

なお、取締役について、以下のとおりとする旨を定款に定めております。

・当行取締役は、20名以内とする。

・取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。

・取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

・取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。

[取締役会、指名・報酬委員会の活動状況]

(1) 取締役会の活動状況

当行の取締役会は概ね月次で開催しているほか、必要に応じ臨時でも開催しております。

2024年度の取締役、監査役の出席状況及び取締役会の活動状況は次のとおりとなります。

|

地位 |

氏名 |

出席状況 |

|

取締役会長 |

五味 廣文 |

11回中11回 |

|

代表取締役社長 |

川島 克哉 |

11回中11回 |

|

取締役 |

畑尾 勝巳 |

11回中11回 |

|

取締役 |

寺澤 英輔 |

11回中11回 |

|

社外取締役 |

早﨑 保浩 |

11回中11回 |

|

社外取締役 |

寺田 昌弘 |

11回中11回 |

|

社外取締役 |

瀧口 友里奈 |

11回中11回 |

|

社外取締役 |

谷崎 勝教 |

11回中11回 |

|

社外取締役 |

林 眞琴(*1) |

9回中8回 |

|

常勤監査役 |

笠原 二郎(*1) |

9回中9回 |

|

常勤監査役 |

永田 信哉(*2) |

2回中2回 |

|

社外監査役 |

赤松 育子 |

11回中10回 |

|

社外監査役 |

中川 深雪 |

11回中11回 |

(*1)林 眞琴取締役及び笠原二郎常勤監査役は、2024年6月の就任以降に開催された取締役会における出席状況

(*2)永田信哉常勤監査役については、2024年6月の退任までに開催された取締役会における出席状況

取締役会では、当行の取締役会規則の付議基準等に則り、当行の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項等を検討、協議しております。また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況についても業務執行より報告を受けております。

2024年度については、取締役会規則に定めている付議基準に該当する事項の審議のほか、公的資金の具体的な返済方法に関する「確定返済スキームに関する合意書」の締結に係る議案や2025年度を初年度とする中期経営計画策定にかかる議案に関し、十分に議論・審議のうえ、決議を行いました。また、サステナビリティ活動、サイバーセキュリティ、リスク管理のほか、内部監査やコンプライアンス関連事項に加えて、特定取引審査会(親法人グループとの間の利益相反の発生もしくはおそれのある取引の審議、決議機関)において審議されたSBIグループとの取引についても、執行側から取締役会に定期的な報告を実施しております。

(2) 指名・報酬委員会の活動状況

当行の指名・報酬委員会は規則において必要に応じ開催することと定めており、2024年度は4回開催しております。また、2024年度の指名・報酬委員の出席状況及び同委員会の活動状況は次のとおりとなります。

|

|

地位 |

氏名 |

出席状況 |

|

委員長 |

社外取締役 |

早﨑 保浩 |

4回中4回 |

|

委 員 |

社外取締役 |

寺田 昌弘 |

4回中4回 |

|

委 員 |

社外取締役 |

瀧口 友里奈 |

4回中4回 |

|

委 員 |

社外取締役 |

谷崎 勝教 |

4回中4回 |

|

委 員 |

社外取締役 |

林 眞琴 |

4回中4回 |

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する総会議案の内容、代表取締役社長の選定及び解任に関する事項、取締役の報酬に関する事項などについて審議したうえで、取締役会に対して答申を行っております。委員構成は、社外取締役全員とし、監査役も委員会に出席し意見を述べることができるとしております。また、同委員会の委員長は互選により選定しております。

2024年度については、指名・報酬委員会規則に定めた諮問事項のほか、同委員会の機能や委員構成に関しても協議、検討を行いました。

[執行役員]

日常の業務執行の機動性を確保するため、業務運営の基本単位を「部」とするとともに、取締役社長による指揮のもと、取締役会から委任された執行役員が担当役員として各部の業務を管掌する体制を構築しております。

人事、財務等の間接機能については、銀行法及び会社法その他法令上可能な範囲でグループ各社の機能を当行内に設置した「グループ本社」に集約し、連結ベースでの運営の高度化と生産性の向上を図っております。

また、取締役社長がその業務執行に関する決定を行うための機関として、業務執行取締役、総括担当役員、グループ本社の担当役員等からなるグループ経営会議・経営会議を設置し、専門的な事項を取り扱う各種委員会をその補完として設置することで、議案の性質に応じた十分な審議・検討を経て意思決定を行う枠組みを整えております。

[監査役/監査役会]

当行の監査役会は、当行での業務経験が豊かな常勤監査役1名と、弁護士、公認会計士及び公認不正検査士である社外監査役2名で構成され、常勤監査役を議長として、それぞれのもつ専門性とコーポレート・ガバナンス、ダイバーシティ等に関する知見をもとに、取締役会から独立した立場で取締役の職務遂行を適切に監査しております。社外監査役は、ともに他社における社外役員の経験を活かし、独立的、客観的な立場から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性を高めております。常勤監査役は、取締役会のほかにグループ経営会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役、執行役員、会計監査人等からの報告聴取等の監査活動を自ら行うことに加え、グループ監査部等の内部統制部署との連携並びに監査役室スタッフの活用を通じ、当行及び子会社を含め当行グループの業務執行状況を継続的かつ効率的に監査しております。

③ 企業統治に関するその他の事項

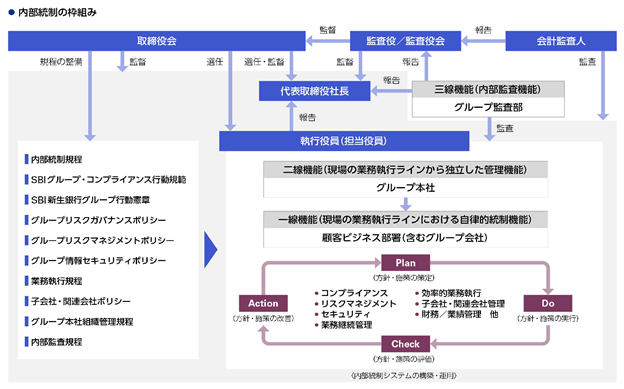

[内部統制システムの整備の状況]

当行では、日常の業務を適切かつ効率的に遂行するための内部統制システム構築の基本方針は、取締役会が決定した「内部統制規程」に定めており、また、取締役会において毎年、内部統制システムの整備状況の確認を行っております。内部統制規程では、(1)内部統制システムは、現場の業務執行ラインにおける自律的統制機能(一線機能)、現場の業務執行ラインから独立したコンプライアンスなどの管理機能(二線機能)及びこれらの機能から独立した内部監査機能(三線機能)を構成要素とすること、(2)取締役会は、重大なリスク及び問題を適切に把握し対処するため、二線及び三線機能から適時適切な報告を受けるとともに、主要な方針及びコントロールを定期的に検証することが明文化されております。そして、本規程のもとで、「SBIグループ・コンプライアンス行動規範」、「グループリスクガバナンスポリシー」、「グループリスクマネジメントポリシー」、「グループ情報セキュリティポリシー」、「業務執行規程」、「子会社・関連会社ポリシー」、「グループ本社組織管理規程」及び「内部監査規程」を基礎となる規程として定め、それに加え監査役による監査の実効性を確保するための体制を整備することにより、子会社を含む当行グループ全体を通じた業務の適正、透明性及び効率性の確保に努めております。さらに、SBI新生銀行グループ行動憲章において反社会的勢力との関係の遮断を定めるなど、反社会的勢力による様々な被害を防止し、業務の適正を確保する体制の整備を図っております。

[リスク管理体制の整備の状況]

前述の「グループリスクガバナンスポリシー」は、リスク文化、リスク選好に基づく適切な業務執行、及びリスク管理をリスクガバナンスにおける基本的な要素として捉え、それらに関する基本的な考え方と体制に関する基本方針を定めたものであります。また、「グループリスクマネジメントポリシー」は、主にリスク管理の要素に焦点を置き、金融機関として健全性・収益性の向上のみならず、顧客本位及び社会規範に則った業務運営を確保するために当行及び当行グループの抱える様々なリスクをコントロールする必要があるとの認識のもと、そのリスクの総和を把握し、能動的な管理を行うための基本方針として定めているものであります。このポリシーのもとで、信用リスク、ALM・流動性・市場リスク、法務・事務・システム等のオペレーショナル・リスクなど、各種のリスクの内容に応じてグループリスクポリシー委員会、グループALM委員会、グループ新規事業商品委員会、案件審査委員会、債権管理委員会、市場取引統轄委員会を設置し、各種リスクを管理する体制を構築しております。

コンプライアンスについては、リスク管理と並ぶ経営の最重要課題と位置づけており、グループ全体及び銀行単体としての法令等遵守のための協議等を行なうため、グループコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会を設けております。さらに、大規模な災害、事故その他の当行事業活動に対する中断事由が生じた場合に備えて、グループ業務継続体制管理委員会を設置、業務継続体制に関する各種規程を定め、重要業務を継続し、お客さまや社会に対する責務を最大限遂行するための体制を確保することとしております。

(なお、当行及び当行グループに関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項の詳細については、「第2 事業の状況」中、「3 事業等のリスク」をご参照ください。)

[子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況]

前述の子会社・関連会社ポリシーにおいて、当行グループ全体の経営方針及びビジネスプラン、並びにリスク管理及びコンプライアンス体制と整合性をもった業務運営を確保するため、専門セクション、ビジネス所管部署及びガバナンス管理部署の役割を定めております。具体的には、主にグループ本社の専門セクションは、グループ横断的な内部管理体制構築を実現するために、各責任領域における子会社管理に係る規程の整備、子会社・関連会社の体制整備及び運用状況の定期的な確認、指導及び改善状況のモニタリングを行い、ビジネス所管部署は、各社の管轄業法上の遵法性を確認のうえ、適切なビジネス推進及びビジネス運営を支援し、ガバナンス管理部署は、各社の自主性の発揮を支援するとともに、専門セクションと協調しグループの戦略及び方向性の整合性を確保することとしております。また、グループ経営企画部は、主要な子会社については自らガバナンス管理部署としての機能を果たすほか、子会社・関連会社管理全体を統括しております。さらに、各社の事業活動や内部管理に関する事項について定期的にグループ経営会議に報告されるとともに各社の経営に関する重要事項についてグループ経営会議や専門セクションが主催する重要委員会に付議、報告されております。こうした体制のもと、グループ本社と子会社・関連会社は、「グループ本社組織管理規程」の考え方に従って、可能な範囲で一体的かつ効率的な業務運営を行い、グループ全体としての管理体制の向上を一段と進めてまいります。

子会社の業務の適正を確保するための体制図

④ 取締役及び監査役の責任免除について

当行は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任について、取締役会の決議をもって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

また、当行は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する旨の契約を締結することができる旨を定款に定めており、「(2)役員の状況」の「② 社外役員の状況」に記載のとおり、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。

⑤ 役員等賠償責任保険契約について

当行は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、下記のとおり、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

|

被保険者の範囲 |

役員等賠償責任保険契約の内容の概要 |

|

当行及び当行の全ての子会社の全ての取締役及び監査役 |

・当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことのある、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償金や争訟費用等について填補することとされております。保険料は当行が全額負担しており、被保険者は保険料を負担しておりません。 ・当該保険契約には、職務の執行の適正性が損なわれないよう、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。また、支払保険金額については適切な水準の支払い限度額を設定しております。 |

⑥ 剰余金の配当等の決定機関

当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項第1号から第4号までに定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。

なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができること、また、3月31日及び9月30日以外の基準日を定めて剰余金の配当ができることを定款に定めております。

⑦ 株主総会の特別決議要件

当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性

|

役職名 |

氏名 |

生年月日 |

略歴 |

任期 |

所有株式数 (株) |

|

|

|

|

1972年 4月 大蔵省(現財務省)入省 1996年 7月 同省銀行局調査課長 1998年 6月 金融監督庁検査部長 2000年 7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年 7月 同庁検査局長 2002年 7月 同庁監督局長 2004年 7月 同庁長官 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2009年10月 株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所(現PwC総合研究所合同会社)理事長 2009年11月 青山学院大学特別招聘教授(現職) 2015年 2月 ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー 2015年 6月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役(現職) 2016年 6月 インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外取締役(現職) 2016年 6月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現職) 2017年 6月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年 6月 株式会社ZUU社外取締役(現職) 2020年 6月 株式会社福島銀行社外取締役 2022年 2月 当行取締役会長(現職) |

|

|

|

代表取締役社長 最高経営責任者 |

|

|

1985年 4月 野村證券株式会社入社 1995年 8月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社 1999年 7月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)取締役 1999年10月 ソフトバンク・フロンティア証券株式会社(現株式会社SBI証券)代表取締役社長 2000年11月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)代表取締役社長 2001年 3月 モーニングスター株式会社(現SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)代表取締役社長 2005年12月 イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)取締役執行役員副社長 2006年 4月 株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社(現住信SBIネット銀行株式会社)代表取締役副社長 2007年 9月 住信SBIネット銀行株式会社代表取締役副社長COO 2011年 8月 同行代表取締役社長 2014年 4月 SBIマネープラザ株式会社代表取締役社長 2014年 6月 株式会社SBI証券取締役 2014年 6月 SBIホールディングス株式会社代表取締役執行役員副社長 2015年 4月 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役 2015年 4月 SBIキャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長 2015年 4月 SBIインベストメント株式会社代表取締役執行役員社長 2015年 9月 株式会社SBI貯蓄銀行取締役 2017年 5月 住信SBIネット銀行株式会社取締役 2018年 6月 SBIホールディングス株式会社代表取締役副社長 2019年 2月 SBI地域事業承継投資株式会社代表取締役社長 2019年 3月 マネータップ株式会社代表取締役社長 2020年 7月 SBI地銀ホールディングス株式会社取締役 2021年 6月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社代表取締役社長 2022年 1月 当行顧問 2022年 2月 当行代表取締役社長(現職) |

|

|

|

役職名 |

氏名 |

生年月日 |

略歴 |

任期 |

所有株式数 (株) |

|

取締役 専務執行役員社長補佐 管掌グループ人事、 グループリスク、 グループ海外事業担当 |

|

|

1981年 4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1985年 4月 カナダ東京銀行トロント本店 1995年 4月 東銀インターナショナル(香港) 2004年 7月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)企画部副室長兼総合企画副室長 2006年 1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)人事部副部長 2007年 5月 同行執行役員総合リスク管理部長 2008年 4月 同行執行役員国際企画部長 2011年 5月 同行常務執行役員国際部門副部門長 2012年 5月 同行常務執行役員米州本部長 2013年 2月 CIMB Group Holdings Berhad社外取締役 2014年 7月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員米州本部長兼MUFGユニオンバンク頭取 2017年 6月 SBIホールディングス株式会社執行役員 2017年10月 SBI Bank LLC(ロシア商業銀行)取締役会会長 2022年 1月 当行顧問 2022年 2月 当行取締役専務執行役員 2022年 4月 当行取締役専務執行役員社長補佐、グループトレジャリー担当兼グループ海外事業担当 2023年 6月 当行取締役専務執行役員社長補佐、管掌グループ人事、グループリスク、グループ海外事業担当(現職) |

|

|

|

取締役 専務執行役員 グループ最高財務責任者 グループ経営企画担当兼金融円滑化担当 |

|

|

1996年 4月 当行入行 2017年 4月 当行グループ組織戦略部シニアマネージャー 2018年 7月 当行グループ経営企画部セクションヘッド 2020年 7月 当行グループ経営企画部GM 2021年 4月 当行シニアオフィサーグループ企画財務兼グループ経営企画部GM兼執行役員金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長 2022年 4月 当行常務執行役員グループ経営企画担当兼金融円滑化担当兼グループ経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長 2022年 6月 当行取締役常務執行役員グループ経営企画担当兼金融円滑化担当兼グループ経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長 2025年 4月 当行取締役専務執行役員グループ最高財務責任者グループ経営企画担当兼金融円滑化担当(現職) |

|

|

|

役職名 |

氏名 |

生年月日 |

略歴 |

任期 |

所有株式数 (株) |

|

|

|

|

1983年 4月 日本銀行入行 2009年 5月 同行金融機構局審議役 2010年 8月 金融庁参事官 2010年10月 保険監督者国際機構執行委員会副議長 2012年 7月 日本銀行決済機構局長 2013年 5月 同行検査役検査室長 2014年 6月 同行総務人事局長 2015年 9月 農林中央金庫国際戦略常任アドバイザー 2021年 5月 株式会社リコー入社 2021年 6月 同社リコー経済社会研究所所長(現職) 2022年 2月 当行社外取締役(現職) |

|

|

|

|

|

|

1996年 4月 第二東京弁護士会登録 1998年 5月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)社内弁護士 2000年 5月 モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)社内弁護士 2005年 1月 シティユーワ法律事務所パートナー 弁護士 2012年10月 いちご不動産投資法人(現いちごオフィスリート投資法人)監督役員 2016年 8月 株式会社ニッセンホールディングス社外監査役 2022年 2月 当行社外取締役(現職) 2023年 1月 三浦法律事務所パートナー弁護士(現職) |

|

|

|

|

|

|

2008年 4月 株式会社セント・フォース所属(~現在) 2014年 6月 テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」サブキャスター 2017年 4月 日経CNBCキャスター 2019年 4月 Forbes JAPANエディター兼コミュニケーションディレクター 2021年 9月 東京大学工学部アドバイザリーボードメンバー(現職) 2022年 6月 当行社外取締役(現職) 2022年 7月 株式会社グローブエイト代表取締役(現職) 2023年 5月 株式会社テラスカイ社外取締役(現職) 2024年 6月 エイベックス株式会社社外取締役(現職) |

|

|

|

役職名 |

氏名 |

生年月日 |

略歴 |

任期 |

所有株式数 (株) |

|

|

|

|

1982年 4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2010年 4月 同行執行役員市場運用部長 2013年 4月 同行常務執行役員システム統括部長 2015年 4月 同行取締役兼専務執行役員 2015年 4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2015年 6月 同グループ取締役 2017年 4月 同グループ取締役兼専務執行役員グループCIO 2017年 6月 同グループ取締役執行役専務グループCIO 2019年 4月 株式会社三井住友銀行専務執行役員 2019年 6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役専務グループCDIO 2019年 6月 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員 2019年 6月 株式会社日本総研情報サービス取締役 2021年 4月 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社社外取締役 2021年10月 SMBC日興証券株式会社取締役(現職) 2023年 6月 当行社外取締役(現職) 2023年10月 公益財団法人東京財団政策研究所(現公益財団法人東京財団)理事(現職) 2024年 4月 株式会社日本総研ホールディングス代表取締役社長 2024年 4月 公益財団法人国際金融情報センター参与(現職) 2025年 6月 学校法人大妻学院理事(現職) 2025年 6月 株式会社日本貿易保険社外取締役(現職) 2025年 6月 株式会社日本総合研究所特別顧問(現職) |

|

|

|

|

|

|

1983年 4月 東京地方検察庁検事任官 2012年 4月 最高検察庁総務部長 2013年 7月 仙台地方検察庁検事正 2014年 1月 法務省刑事局長 2018年 1月 名古屋高等検察庁検事長 2020年 5月 東京高等検察庁検事長 2020年 7月 検事総長 2022年 6月 退官 2022年 8月 森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現職) 2023年 5月 イオン株式会社社外取締役(現職) 2023年 6月 三井物産株式会社社外監査役(現職) 2023年 6月 東海旅客鉄道株式会社社外監査役(現職) 2024年 6月 当行社外取締役(現職) |

|

|

|

役職名 |

氏名 |

生年月日 |

略歴 |

任期 |

所有株式数 (株) |

|

|

|

|

1982年 4月 当行入行 2002年 3月 当行営業第五部長 2003年12月 当行企業再生本部部長 2005年12月 当行公共金融本部部長 2007年 1月 当行金融法人本部部長 2012年 7月 当行マネージメント事務局部長(特命) 2013年 6月 当行マネージメント事務局部長 2018年 6月 株式会社アプラスフィナンシャル常勤監査役兼株式会社アプラス監査役 2020年 6月 新生企業投資株式会社(現SBI新生企業投資株式会社)監査役(非常勤) 2021年 6月 株式会社アプラス監査役(非常勤) 2021年 6月 昭和リース株式会社監査役(非常勤) 2024年 6月 当行常勤監査役(現職) |

|

|

|

|

|

|

1995年 1月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年12月 学校法人産業能率大学総合研究所経営管理研究所主任研究員 2018年 8月 株式会社トップス社外取締役(現職) 2019年 4月 学校法人産業能率大学総合研究所経営管理研究所主幹研究員 2019年 6月 当行社外監査役(現職) 2019年 7月 日本公認会計士協会理事 2020年 6月 株式会社カワチ薬品社外取締役 2020年 6月 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監査役(現職) 2022年 6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2023年 4月 株式会社iCARE社外監査役 2023年 6月 日本化薬株式会社社外取締役(現職) 2025年 6月 ブラザー工業株式会社社外監査役(現職) |

|

|

|

|

|

|

1990年 4月 東京地方検察庁検事 2008年 4月 法務省大臣官房司法法制部参事官 2011年 1月 内閣官房副長官補佐室内閣参事官 2013年 4月 東京高等検察庁検事 2013年 8月 さいたま地方検察庁総務部長 2015年 4月 中央大学法科大学院特任教授(派遣検 察官) 2019年 3月 検事退官 2019年 4月 第一東京弁護士会登録、香水法律事務 所弁護士(現職) 2019年 4月 中央大学法科大学院教授(現職) 2019年 6月 日東工業株式会社社外取締役(現職) 2021年 6月 日産化学株式会社社外取締役(現職) 2021年 6月 株式会社ファンケル社外監査役 2022年 6月 当行社外監査役(現職) 2022年 8月 アスクル株式会社社外監査役(現職) |

|

|

|

計 |

|

||||

② 社外役員の状況

本書提出日現在、取締役9名のうち社外取締役は5名であり、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。

社外取締役早﨑保浩は、日本銀行で要職を歴任するなど、金融に関する豊富な知識と経験を有しており、それらを当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏と当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役寺田昌弘は、弁護士としての専門的な知識・経験に加え、金融機関における社内弁護士としての経験や他社での社外役員としての経験等を当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏と当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役瀧口友里奈は、経済番組のキャスターを含めたマスメディアにおける豊富な経験や社会・経済全般に関する幅広い知見を当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏と当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役谷崎勝教は、大手金融機関において要職を歴任するとともに経営者としての豊富な知識と経験を有しており、それらを当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏と当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役林 眞琴は、東京高等検察庁検事長、検事総長等の要職を歴任し、その長年の経験に基づくガバナンス及びリスクマネジメントに関する高い知見を有しており、それらを当行経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。同氏と当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役赤松育子は、公認会計士及び公認不正検査士としての専門的な知識・経験に加え、コンプライアンス、ガバナンス等に関する知見やコンサルタント及びダイバーシティ推進にかかる豊富な経験を当行監査に反映していただくために選任しております。同氏と当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中川深雪は、検事及び弁護士としての専門的な知識と経験、特に法律・コーポレート・ガバナンスに関する知見、また上場会社での社外取締役、社外監査役としての豊富な経験を当行監査に反映していただくために選任しております。同氏と当行との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当行は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に選任しております。加えて、選任にあたっては、経歴や当行との関係を踏まえて、当行経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当行では、社外取締役および社外監査役がそれぞれの持つさまざまな知見や業務執行に関する情報を共有することを目的に、社外役員のみで構成する定期的な会合を設けることによって、監督、監査機能の拡充を図っております。

また、監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、(3)監査の状況をご参照ください。

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当行の監査役会は、当行での業務経験が豊かな常勤監査役1名と、弁護士、公認会計士及び公認不正検査士である社外監査役2名で構成され、それぞれの持つ専門性とコーポレート・ガバナンス、ダイバーシティ等に関する知見をもとに、取締役会から独立した立場で取締役の職務遂行を適切に監査しております。さらに、社外監査役2名はともに他社における社外役員の経験を活かし、より独立的・客観的な立場から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性を高めております。社外監査役の赤松育子は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、監査役及び監査役会の職務を補佐するために監査役室(専任スタッフ3名)を設置しております。

当行の監査役会は概ね月次で開催しております。2024年度における開催頻度及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

|

地位 |

氏名 |

出席状況 |

|

常勤監査役 |

永田 信哉(注)1 |

3回中3回 |

|

常勤監査役 |

笠原 二郎(注)2 |

9回中9回 |

|

社外監査役 |

赤松 育子 |

12回中12回 |

|

社外監査役 |

中川 深雪 |

12回中12回 |

(注)1.永田信哉常勤監査役は、2024年6月18日に任期満了により退任するまでの監査役会における出席状況

2.笠原二郎常勤監査役は、2024年6月18日の就任以降に開催された監査役会における出席状況

監査役会では、業務執行取締役、ビジネス部門や間接部門の担当役員、並びに主要な子会社の社長から所管する業務の執行状況や内部統制システムの運用状況について報告を求め、意見交換を行っております。また、グループ監査部からは内部監査状況等につき毎回の監査役会において報告を受け意見交換を行っております。常勤監査役は、代表取締役社長との意見交換、グループ経営会議等の重要会議や、グループALM委員会、グループコンプライアンス委員会、グループリスクポリシー委員会、グループサステナビリティ委員会等の重要委員会への出席、内部統制部署からの報告、重要会議資料その他業務執行に関する重要書類の閲覧、子会社社長及び監査役との意見交換、支店等への往査活動のほか、会計監査人、グループ監査部との月次での意見交換等により当行グループの状況を把握し、その状況を社外監査役と共有、議論のうえ、業務運営状況の監視を行っております。なお、上述の業務運営状況は、サステナビリティ経営の推進体制の整備、脱炭素等に対する金融面からのサポート、サステナビリティ情報開示の充実に向けた取り組み等を含みます。

② 内部監査の状況等

[内部監査の組織、人員及び手続]

[内部監査の実効性を確保するための取組]

当行のグループ監査部は、取締役社長と監査役会に監査結果及びグループ監査部の活動状況を定期的に直接報告します。グループ監査部は、取締役社長の業務管理責任の遂行、特に有効な内部統制システムを確立する責任の遂行を補佐するとともに、監査役の職務の遂行、特に監査役監査として行われる内部統制システムの構築及び運用状況の監視検証を補佐します。グループ監査部はリスク管理及びガバナンス体制の有効性、情報及びITシステムの信頼性並びに法令規則などの遵守性について、独立した客観的立場から評価するとともに、経営のためのソリューションを提供します。グループ監査部は取締役会に対し年次及び半期のグループ監査部の活動報告を行っております。グループ監査部はまた、会計監査人と定期的及び必要に応じて意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるために相互に連携することに努めております。

グループ監査部は、監査対象となる全ての組織から独立しており、また、定型的な予防的・発見的コントロールを含むあらゆる日常業務及び内部管理プロセスから独立しております。

監査の方法は、リスクアプローチを採用しており、当行グループが直面するリスクを全行的視点から捉えたマクロリスク評価と、各部店固有のリスクを個別に捉えたマイクロリスク評価との組み合わせにより、包括的なリスク評価を行っております。相対的にリスクが大きいと考えられる業務やプロセスに対しては、優先的に監査資源を投入しております。

内部監査の有効性・効率性を高めるためには、業務部署の情報収集が重要であります。グループ監査部では、重要な会議への出席や内部管理資料の閲覧及び各業務部署のマネジメントとの定期的な会合を行うなど、日常的なオフサイトモニタリング機能を充実させております。

グループ監査部は、ビジネス監査チーム、IT監査チーム及び品質管理・企画チームで構成され、2025年9月末時点の人員は54名であります。グループ監査部では、監査要員の専門性向上に力を入れており、公認内部監査人や公認情報システム監査人の資格取得も精力的に行っております。また、新たな監査手法の開発・導入に加え、監査業務にかかる基盤の整備も継続的に行っております。

グループ監査部は、当行及び主要な子会社の内部監査機能を統合し、これらの内部監査の活動を当行グループ内で統一して実施しております。また、当行グループの内部監査活動に対する第三者機関による品質評価を定期的に受けることにより、自らの問題点を客観的に評価・識別し、改善活動に取り組んでおります。

[内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携]

監査役会は、会計監査人を招請し、会計監査人の立場での当行及びグループ会社に関する内部統制の検証状況や会計監査報告の内容の説明を受け、意見交換を行うほか、会計監査人の独立性及び監査の方法の相当性を監査するため、監査計画や会計監査人自身の内部管理の状況等についても聴取しております。監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、内部監査を担当するグループ監査部のほか、リスク管理やコンプライアンス業務を分掌する各部署等内部統制システムに関与する各部署より定期的に状況報告を受けることとしております。特にグループ監査部については、内部監査計画について監査役会の承認を得て定めることとしているほか、監査役会に取締役社長に対する報告と同内容の報告を直接行う義務も負っております。定期的な内部監査のほか、監査役会はグループ監査部に個別に監査活動を要請することができます。これらを通じて効率的な監査の実施に努めております。

また、常勤監査役は、会計監査人やグループ監査部と定期的に意見交換を行い、状況報告を受ける等、相互に連携しております。

③ 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

ロ.継続監査期間

27年間

ハ.業務を執行した公認会計士

小野大樹氏

野坂京子氏

なお、第26期に業務を執行した公認会計士は松本繁彦氏、小野大樹氏、野坂京子氏の3名となっております。

ニ.監査業務に係る補助者の構成

当行の会計監査業務に係る補助者は、税務、金融商品評価、年金数理、不動産評価、システム等の専門家を含めて計90名となっております。

ホ.監査法人の選定方針と理由

当行では会社法第344条第1項に基づき、監査法人の解任並びに監査法人を再任しないことに関する株主総会議案を監査役会において決定するに際し、社内規程に基づき、監査法人の独立性、監査の品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況、監査結果の相当性等に照らし選任等の判断を行っております。有限責任監査法人トーマツについては、いずれの項目についても適正であることを踏まえ再任しております。

ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画が当行グループの業務内容を十分に理解した妥当な計画となっており、年度を通じたコミュニケーションを通じ、行内関係部署等の意見を踏まえ、監査実施状況や監査結果の相当性を確認するとともに、独立性についても問題はなく、また監査品質は適正な水準にあると評価しております。

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

|

区分 |

最近連結会計年度の前連結会計年度 |

最近連結会計年度 |

||

|

監査証明業務に基づく報酬(百万円) |

非監査業務に基づく報酬(百万円) |

監査証明業務に基づく報酬(百万円) |

非監査業務に基づく報酬(百万円) |

|

|

提出会社 |

|

|

|

|

|

連結子会社 |

|

|

|

|

|

計 |

|

|

|

|

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、自己資本比率の算定に係る内部管理体制の有効性についての合意された手続業務等であります。

連結子会社が監査公認会計士等に支払っている監査証明業務に基づく報酬額には、前々連結会計年度の追加報酬額14百万円が含まれております。

(最近連結会計年度)

当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、サステナビリティ開示に係る助言業務費用、自己資本比率の算定に係る内部管理体制の有効性についての合意された手続業務等であります。

連結子会社が監査公認会計士等に支払っている監査証明業務に基づく報酬額には、前連結会計年度の追加報酬額20百万円が含まれております。

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(国際的会計事務所デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)

|

区分 |

最近連結会計年度の前連結会計年度 |

最近連結会計年度 |

||

|

監査証明業務に基づく報酬(百万円) |

非監査業務に基づく報酬(百万円) |

監査証明業務に基づく報酬(百万円) |

非監査業務に基づく報酬(百万円) |

|

|

提出会社 |

|

|

|

|

|

連結子会社 |

|

|

|

|

|

計 |

|

|

|

|

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。

連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。

(最近連結会計年度)

当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。

連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ニ.監査報酬の決定方針

監査計画に基づく監査見積り時間、単価等の報酬見積りの算定根拠を確認のうえ、前年度実績比、同業他社比及び経営環境の変化を考慮し、監査役会の同意を得て決定しております。

ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容が当行グループの特性に適合した妥当なものであり、会計監査の職務遂行状況、執行サイド及び監査役等とのコミュニケーションの状況、並びに報酬見積りの算出根拠などについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の監査品質の確保及びガバナンスへの取り組みに照らし、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことから、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当行は、役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役の報酬について、任意の諮問機関として社外取締役で構成された指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役の報酬について審議を行い、取締役会に答申を行っており、当該審議により取締役の報酬の客観性及び透明性を担保しております。取締役会の報酬は、指名・報酬委員会の答申を尊重し、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、取締役会において決定しております。なお、当行の役員報酬は原則として定期同額の固定報酬のみを支給することとしており、業績連動報酬は定めておりません。

監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。

2025年度(2025年7月~2026年6月)における当行の役員報酬等の額は、2025年6月20日開催の取締役会において決定しております。

なお、取締役の報酬等の限度額は、2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、年額230百万円以内と決議されております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。社外取締役の報酬等の限度額は、2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。監査役の報酬等の限度額は、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。また、定款にて、取締役の員数及び監査役の員数は、それぞれ20名以内及び5名以内と定めております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

|

役員区分 |

報酬等の総額 (百万円) |

報酬等の種類別の総額(百万円) |

対象となる 役員の員数 (名) |

|||

|

固定報酬 |

役員賞与 |

退職慰労金 |

左記のうち、非金銭報酬等 |

|||

|

取締役 (社外取締役を除く。) |

|

|

|

|

|

|

|

監査役 (社外監査役を除く。) |

|

|

|

|

|

|

|

社外役員 |

|

|

|

|

|

|

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

役員報酬の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当行は、専ら株式の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式を「純投資目的である投資株式」に区分し、それ以外の目的で保有する投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

(a)保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当行は、中長期的な企業価値向上の観点から、取引先との安定的・長期的な関係維持・強化等を目的とし、政策保有株式を保有しております。個別の政策保有株式の保有の合理性については、保有意義の再確認や、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、保有の適否を定期的に検証しております。なお、2025年3月期には、下記「(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報」に記載の複数銘柄の売却を実施しております。

(b)銘柄数及び貸借対照表計上額

|

|

銘柄数 (銘柄) |

貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |

|

非上場株式 |

|

|

|

非上場株式以外の株式 |

|

|

(最近事業年度において株式数が増加した銘柄)

|

|

銘柄数 (銘柄) |

株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |

株式数の増加の理由 |

|

非上場株式 |

|

|

|

|

非上場株式以外の株式 |

|

|

|

(最近事業年度において株式数が減少した銘柄)

|

|

銘柄数 (銘柄) |

株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |

|

非上場株式 |

|

|

|

非上場株式以外の株式 |

|

|

(c)特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

|

銘柄 |

最近事業年度 |

最近事業年度の 前事業年度 |

保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |

当行の株式の保有の有無 |

|

株式数(株) |

株式数(株) |

|||

|

貸借対照表計上額 (百万円) |

貸借対照表計上額 (百万円) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

銘柄 |

最近事業年度 |

最近事業年度の 前事業年度 |

保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |

当行の株式の保有の有無 |

|

株式数(株) |

株式数(株) |

|||

|

貸借対照表計上額 (百万円) |

貸借対照表計上額 (百万円) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

みなし保有株式

該当ありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

|

|

最近事業年度 |

最近事業年度の前事業年度 |

||

|

銘柄数 (銘柄) |

貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |

銘柄数 (銘柄) |

貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |

|

|

上場株式 |

|

|

|

|

|

非上場株式 |

|

|

|

|

|

|

最近事業年度 |

||

|

受取配当金の 合計額(百万円) |

売却損益の 合計額(百万円) |

評価損益の 合計額(百万円) |

|

|

上場株式 |

|

|

(注)1 |

|

非上場株式 |

|

|

(注)2 |

(注)1.減損処理後の含み損益を記載しております。

2.非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。