第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

② 【発行済株式】

(注) 2024年9月14日開催の取締役会決議により、2024年9月30日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

第1回新株予約権

※ 最近事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

3.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は 当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会の決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(3)当社株式が、日本におけるいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(4)ベスティング条項

新株予約権者は、新株予約権を行使することができることを条件に、以下に定める日から、以下に定める割合ずつ権利行使可能となる。

① 本新株予約権の行使期間の初日から2026年2月末日までの間は、新株予約権の個数の10%に相当する数(当該割合により算出された上限個数につき小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数を整数単位に切捨てた数とする。以下同じ。)を上限

② 2026年3月1日から2027年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の15%に相当する数を上限

③ 2027年3月1日から2028年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の24%に相当する数を上限

④ 2028年3月1日から2029年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の36%に相当する数を上限

⑤ 2029年3月1日から2030年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の58%に相当する数を上限

⑥ 2030年3月1日から本新株予約権の行使期間の末日までの間は、本新株予約権の行使につき行使可能個数の上限は設けない

(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(a)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役の過半数の決定又は取締役会決議により承認された場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記表に定める「新株予約権の行使の条件」の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄し若しくは新株予約権に係る権利行使請求権を喪失した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.2024年9月14日開催の取締役会決議により、2024年9月30日付で株式1株につき1,000株の割合で分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。

6.付与対象者の退職による権利喪失及び取締役就任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役1名、従業員34名となっております。

第2回新株予約権

※ 最近事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき586円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

4 .新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会の決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(3)当社株式が、日本におけるいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(4)ベスティング条項

新株予約権者は、新株予約権を行使することができることを条件に、以下に定める日から、以下に定める割合ずつ権利行使可能となる。

① 本新株予約権の行使期間の初日から2026年2月末日までの間は、新株予約権の個数の10%に相当する数(当該割合により算出された上限個数につき小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数を整数単位に切捨てた数とする。以下同じ。)を上限

② 2026年3月1日から2027年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の15%に相当する数を上限

③ 2027年3月1日から2028年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の24%に相当する数を上限

④ 2028年3月1日から2029年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の36%に相当する数を上限

⑤ 2029年3月1日から2030年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の58%に相当する数を上限

⑥ 2030年3月1日から本新株予約権の行使期間の末日までの間は、本新株予約権の行使につき行使可能個数の上限は設けない

(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(a)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役の過半数の決定又は取締役会決議により承認された場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記表に定める「新株予約権の行使の条件」の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄し若しくは新株予約権に係る権利行使請求権を喪失した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

6.2024年9月14日開催の取締役会決議により、2024年9月30日付で株式1株につき1,000株の割合で分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。

7.付与対象者の権利放棄により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役2名となっております。

第3回新株予約権

※ 最近事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

3.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会の決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(3)当社株式が、日本におけるいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(4)ベスティング条項

新株予約権者は、新株予約権を行使することができることを条件に、以下に定める日から、以下に定める割合ずつ権利行使可能となる。

① 本新株予約権の行使期間の初日から2026年2月末日までの間は、新株予約権の個数の10%に相当する数(当該割合により算出された上限個数につき小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数を整数単位に切捨てた数とする。以下同じ。)を上限

② 2026年3月1日から2027年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の15%に相当する数を上限

③ 2027年3月1日から2028年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の24%に相当する数を上限

④ 2028年3月1日から2029年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の36%に相当する数を上限

⑤ 2029年3月1日から2030年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の58%に相当する数を上限

⑥ 2030年3月1日から本新株予約権の行使期間の末日までの間は、本新株予約権の行使につき行使可能個数の上限は設けない

(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(a)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役の過半数の決定又は取締役会決議により承認された場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記表に定める「新株予約権の行使の条件」の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄し若しくは新株予約権に係る権利行使請求権を喪失した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.2024年9月14日開催の取締役会決議により、2024年9月30日付で株式1株につき1,000株の割合で分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。

6.付与対象者の権利放棄、退職による権利喪失及び取締役就任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は取締役3名、従業員39名となっております。

第4回新株予約権

※ 最近事業年度の末日(2025年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

3.新株予約権の行使条件

(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会の決議により正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(3)当社株式が、日本におけるいずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(4)ベスティング条項

新株予約権者は、新株予約権を行使することができることを条件に、以下に定める日から、以下に定める割合ずつ権利行使可能となる。

① 本新株予約権の行使期間の初日から2027年2月末日までの間は、新株予約権の個数の15%に相当する数(当該割合により算出された上限個数につき小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数を整数単位に切捨てた数とする。以下同じ。)を上限

② 2027年3月1日から2028年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の24%に相当する数を上限

③ 2028年3月1日から2029年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の36%に相当する数を上限

④ 2029年3月1日から2030年2月末日までの間は、本新株予約権の個数の58%に相当する数を上限

⑤ 2030年3月1日から本新株予約権の行使期間の末日までの間は、本新株予約権の行使につき行使可能個数の上限は設けない

(5)その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

上記表「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記表「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(a)新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役の過半数の決定又は取締役会決議により承認された場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(b)新株予約権者が権利行使をする前に、上記表に定める「新株予約権の行使の条件」の規定に該当しなくなった場合、又は新株予約権者が保有する新株予約権を放棄し若しくは新株予約権に係る権利行使請求権を喪失した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.2024年9月14日開催の取締役会決議により、2024年9月30日付で株式1株につき1,000株の割合で分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」「新株予約権の行使時の払込金額(円)」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。

6.付与対象者の退職による権利喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は従業員25名となっております。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 1.会社設立によるものであります。

2.有償第三者割当 発行価格273,883円 資本組入額273,723円

主な割当先 ジャフコSV6投資事業有限責任組合、ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

3.有償第三者割当 発行価格273,883円 資本組入額136,942円

主な割当先 ジャフコSV6投資事業有限責任組合、ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合

4.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図るため、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合98.0%)。

5.株式分割によるものであります。

(4) 【所有者別状況】

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

3 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元と持続的成長による企業価値向上を経営の最重要課題と認識しております。利益還元につきましては、資本政策における重要項目であるとの認識の下、運転資金、将来の事業基盤強化に向けた投資資金及び財務基盤の強化に必要な内部留保のバランスを考慮し、のれん償却前当期純利益に対する配当性向50%を目安として配当を実施する考えであります。なお、為替変動等の外部要因によってのれん償却前当期純利益は変動する可能性はございますが、これら影響を考慮した上で、安定的な配当の実施を目指してまいります。

当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としております。資本政策の機動性を確保するため、会社法第459条第1項の規定に基づき、同項各号に定める事項を取締役会の決議によって定めることができる旨、定款に規定しております。また、期末配当のほか、中間配当及び臨時配当を行うことができる旨を定款に定めております。

内部留保資金につきましては、事業拡大のための採用強化、知名度向上のための企業ブランド強化、新規製品創出のための研究開発投資資金等に充当し、さらなる企業価値の向上を目指してまいります。

上記の基本方針のもと、最近事業年度以降、本書提出日までに決議された剰余金の配当は以下のとおりであります。

(注)2024年9月30日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、継続的な収益獲得と持続的な企業価値向上を図り、またステークホルダーとの良好な関係を構築していくためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると考えております。具体的には、法令等の遵守、効果的かつ効率的な内部統制、情報の適時開示、独立性ある監査機能等を通じて、経営の実効性を高めていく所存であります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

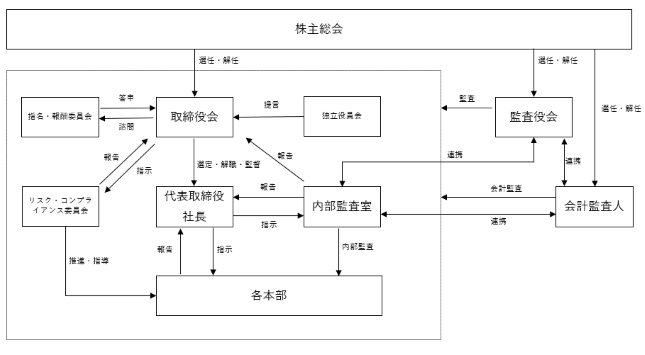

a 企業統治の体制の概要

当社は、監査役会設置会社を採用しており、株主総会のほか、取締役会、監査役会、会計監査人を機関として設置しております。

当社の企業統治体制は、以下のとおりであります。

(ⅰ)取締役会

取締役会は、伊澤正司(議長・代表取締役社長)、國元恵子(取締役)、藤田有香(取締役)、三好拓人(取締役CFO)、甫天和宏(取締役)、田内常夫(社外取締役)、八塩圭子(社外取締役)の計7名で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款及び社内規程に基づき、経営方針等の経営に関する重要事項の意思決定や業績の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

(ⅱ)監査役会

監査役会は山川信行(議長・常勤社外監査役)、久島伸昭(社外監査役)、三浦紗耶加(社外監査役)の計3名で構成されており、3名全員が社外監査役です。監査役は取締役会に出席し、取締役会での意思決定事項、各取締役の業務執行に関する監視機能を果たすとともに、原則として月1回の監査役会を開催し、監査の実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。また、内部監査室や会計監査人とも連携し、監査の実効性向上を目指しております。

(ⅲ)指名・報酬委員会

指名・報酬委員会は、独立社外取締役である田内常夫を委員長とし、委員は代表取締役社長伊澤正司、独立社外取締役の田内常夫及び八塩圭子の計3名で構成されており、必要に応じて臨時に開催しております。取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会より諮問を受けた事項について審議を行い、取締役会に答申を行っております。

指名・報酬委員会設置後から本書提出日現在までにおける開催状況及び出席状況については、次のとおりであります。

(ⅳ)独立役員会

社外役員で構成される任意の機関として独立役員会を設けており、当社の事業及びコーポレート・ガバナンスに関する事項等について幅広く意見交換・議論を行っております。

(ⅴ)会計監査人

会計監査人は三優監査法人を選任し、独立した立場から会計監査を受けております。

(ⅵ)内部監査室

内部監査室は、2名を配置しております。法令及び社内規程の遵守状況並びに業務活動の効率性等について、当社各本部に対し内部監査を実施し、代表取締役社長のほか、取締役会及び監査役会に結果を報告しております。また、被監査本部に対して業務改善に向け勧告を行い、業務の適正化を進めております。

(ⅶ)リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス委員会は代表取締役社長、経営企画室長、管理本部長及び代表取締役社長が指名する者で構成されております。委員会は、3ヶ月に1度の定期開催と必要に応じて臨時開催を行い、当社の全リスクの統括管理及びコンプライアンスに関する個別課題について協議・決定を行っております。

b 当該体制を採用する理由

当社は、経営の透明性の確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、上記の体制を採用しております。また、社外取締役及び社外監査役による客観的・中立的な立場からの助言・提言により経営の監視・監督体制の強化を図っております。

③ 企業統治に関するその他の事項

内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定め、業務の適正を確保するための体制整備と管理体制のより一層の充実を図ることとしております。当該基本方針で定めた体制及び事項は以下のとおりです。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)当社は、当社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、適切に職務を遂行するため、当社の事業活動の基本となる企業理念・企業行動指針・役職員行動規範を定め、当社の取締役及び使用人にこれに関する継続的な教育・啓発を行う体制を構築する。

(2)当社は、法令及び定款の遵守を経営の最重要課題の一つと位置付け、法令及び定款に反する行為を未然に防止し、実効性を確保するために社内規程を整備する。

(3)当社は、当社の取締役及び使用人のコンプライアンスの意識の徹底・向上を図るため、コンプライアンス施策の最高責任者を定め、コンプライアンス通報制度に関する規程を整備し、当社役職員が利用可能な社外の外部通報窓口を設置する。

(4)当社は、取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任する。

(5)当社は、監査役会を設置し、独立した立場から、取締役の職務執行状況の監査を行い、経営の健全性の維持並びに一層の向上を図る。

(6)当社は、内部監査部門を設置し、法令及び定款等の遵守状況及び業務の効率性について監査し、その結果を社長及び取締役会に報告する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、重要な意思決定に関する文書(電磁的な記録を含む)等、その他取締役の職務の執行に係る情報を、法令、定款及び社内規程に基づき、適正に作成、保存、管理、廃棄し、取締役が必要に応じて随時閲覧できる状態を維持する。

(2)情報の管理については、社内規程に基づき、その継続的な改善を図るものとする。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、リスク管理に関する社内規程を定め、規程に従ってリスク管理体制を構築・整備・運用する。

(2)当社は、取締役会、その他の会議における業務執行に関する決議又は報告を通じて新たなリスクの発生の可能性の把握に努める。

(3)内部監査部門は、各部署のリスク管理の状況が適切であるかを随時モニタリング及びレビューし、その結果を社長及び取締役会に報告する。

(4)リスクが発生し、顕在・潜在を問わず重大な損害の発生が予想される場合には、社長の判断及び指示のもと、速やかに対応責任者を定め、情報収集、対応策の検討・決定及び実施等により、事態の早期解決を図る。

(5)リスク管理体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための研修等を適宜実施する。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、取締役の担当職務及び職務権限と責任を明確にした上で、効率的かつ迅速な職務遂行・意思決定を可能とする体制を構築する。

(2)当社は、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を毎月1回以上開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、重要事項の決定を行う。

(3)各取締役は、取締役会で承認された年次予算及び中期経営計画に基づき、担当職務における目標達成のために活動し、その達成に向けて、月次で進捗を管理し、定例取締役会で定期的な進捗報告を行い、取締役の業務執行状況の監督を行う。

e.当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1)当社は、「職務権限基準表」及び「関係会社管理規程」にて当社の取締役会の承認を得なければならない事項や当社への報告事項を定めております。また、子会社の財政状態、経営成績、業務の進捗及び損失の危険性が生じる事象について報告させる体制を構築しており、業務の適正を確保しております。

f.監査役がその職務を補助すべき使用人(以下補助使用人という)を置くことを求めた場合における当該補助使用人に関する事項

(1)当社は、監査役が求めた場合には、補助使用人又は補助使用人から構成される監査役会事務局を設置し、監査役の業務を補助する。

(2)補助使用人は、監査役が指示をした補助業務については、監査役の指揮命令下で業務を行い、取締役の指揮命令下には服さず、監査役以外からの指揮命令は受けない。

(3)補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒に関する決定は、監査役の同意を要する。

(4)取締役及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、随時、株主総会、取締役会等重要な会議の議事録、稟議書、各種契約書、その他の職務の執行に関わる重要な文書を閲覧させる。

g.監査役会への報告に関する体制

(1)監査役会の職務の効果的な遂行のため、取締役及び使用人は、以下の事項が発生した場合、速やかに監査役会に報告する。

・当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実が発生したとき

・取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実を発見したとき

・その他当社の信用を毀損するおそれのある事実を発見したとき

・上記に準じ、当社の事業運営上重要な影響を及ぼす事実を発見したとき

h.報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

(1)当社は、監査役会へ報告や内部通報を行った当社の取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止する旨を周知徹底し、当該報告者及び当該報告内容について厳重な情報管理を実施する。

i.監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他のその職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払又は支出した費用、償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用又は債務が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、速やかにこれに応じる。

(2)監査役が、その職務を遂行するために必要と判断したときは、弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用を会社に求めることができる。

j.監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当社は、監査役が職務執行に関する社内の重要事項を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会やその他の重要会議に出席する機会を確保する。

(2)取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換、子会社調査等、監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。

(3)監査役、内部監査部門及び会計監査を委嘱している監査法人等は、それぞれの監査計画や監査結果についての意見交換を行えるよう定期的な協議の場を設ける。

k.反社会的勢力排除に向けた体制

(1)当社は、反社会的勢力に対する毅然とした対応を取ること、反社会的勢力との一切の関係を拒絶することを社内規程に定め、全役職員に周知徹底する。

(2)反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。

④ 取締役の定数

当社の取締役は3名以上とする旨を定款で定めております。

⑤ 取締役の選任

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

⑥ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、取締役会の決議によって会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1号各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

⑩ 自己株式の取得

当社は、自己株式の取得について、将来の経営の機動性を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款で定めております。

⑪ 取締役会の活動状況

最近事業年度において当社取締役会を月1回以上開催しており、取締役の出席状況については以下のとおりであります。

(注) 1.水谷太志氏及び中山普義氏は、2024年7月11日開催の臨時株主総会の終結の時をもって、任期満了により取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

2.甫天和宏氏は、2024年5月24日開催の定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。

取締役会における具体的な検討事項は、以下のとおりです。

・当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項

・株主総会の決議により授権された事項

・法令及び定款に定められた事項

・その他当社の経営に関する重要な事項

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性

(注) 1.取締役 田内常夫、八塩圭子は、社外取締役であります。八塩圭子は、旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は金子圭子であります。

2.監査役 山川信行、久島伸昭、三浦紗耶加は、社外監査役であります。

3.取締役伊澤正司、國元恵子、藤田有香、三好拓人、甫天和宏、田内常夫、八塩圭子の任期は、2025年5月7日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役山川信行、久島伸昭及び三浦紗耶加の任期は、2024年7月11日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長伊澤正司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である伊澤キャピタルパートナーズ合同会社が所有する株式数を含んだ実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名となっております。

社外役員が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等、経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、当社の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。なお、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準、及び当社の「社外役員の独立性判断基準」を充足する候補者を選定するものとしております。

社外取締役 田内常夫は、上場会社での経営全般に関する豊富な経験を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、又は取引その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。

社外取締役 八塩圭子は、マーケティング研究、コミュニケーション戦略、SDGsやウェルビーイングについての知見及びメディアにおけるキャリアを有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、又は取引その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。

社外監査役 山川信行は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知見、経験を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、又は取引その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。

社外監査役 久島伸昭は、上場会社グループでの経営全般及び監査役監査に関する豊富な経験を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、又は取引その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。

社外監査役 三浦紗耶加は、弁護士としての法務に関する専門的な知見、経験を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たす人物であり、当社社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在、当社との人的関係、資本的関係、又は取引その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、毎月実施される内部監査室の監査内容と結果の報告を受け、助言等を行っております。また、社外役員全員により構成される独立役員会において、ガバナンス強化を目的とした協議、意見交換を実施しております。

社外監査役は、社外取締役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人と、定期的にあるいは必要に応じて協議を行い、監査結果及び内部統制状況の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)及び非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されております。

監査役は、様々な経営環境や社会環境を踏まえて、重点監査事項を設定の上で年間での監査計画を策定し、これに基づき監査を実施しております。モニタリング機能としての監査の実効性及び監査効率を高めるために、会計監査人及び内部監査担当との定期的な情報交換により緊密な連携に努めております。

監査役会は、法令、定款、「監査役会規則」及び「監査役監査規程」に基づき、取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、業務執行取締役から担当業務の現状等について直接聴取し、監査役会として意見を協議・決定しております。

なお、社外監査役の山川信行は、公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役の三浦紗耶加は、弁護士資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。

最近事業年度において監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

(注) 1.南黒沢晃氏は、2024年7月11日開催の臨時株主総会の終結の時をもって、任期満了により監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された監査役会の出席状況を記載しております。

監査役会における主な検討事項の概要は以下のとおりであります。

・取締役会及び取締役の意思決定並びに業務執行取締役の職務執行の適法性

・内部統制システムの有効性

・競業取引及び利益相反取引

・会計監査人の職務遂行の相当性

また、常勤の監査役の活動として、代表取締役社長及び業務執行取締役へのヒアリング、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、三様監査の情報共有等を実施しており、日常業務レベルで経営情報を収集し、監査役会に報告しております。

② 内部監査の状況

当社は、業務執行ラインから独立した組織として内部監査室を設置し、当社の経営効率の向上、業務運営の改善並びに経営秩序の維持及び会社財産の保全に資することを目的として、当社全本部・室・グループの業務全般を対象とした内部監査を実施しております。経営企画室長を兼務する内部監査室長と、内部監査担当者1名が内部監査業務を行っております。内部監査が自己監査とならないよう、内部監査室長が兼務する経営企画室の監査は、内部監査担当者が行っております。

内部監査は、各部門に対して年1回以上行えるように監査計画を立案し、代表取締役社長の承認を得た後に、監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果については、代表取締役社長に報告し、被監査部門に通達しております。被監査部門に対しては、監査結果としての改善事項を指摘し、改善完了までのモニタリングをしております。また、内部監査の実効性を確保するため、代表取締役社長のみならず、取締役会及び監査役会に対しても直接監査結果に関する報告を行っております。内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、定期的に常勤監査役との面談及び監査役会との連携、また会計監査人を含めた三者での打合せの場を設けて、情報共有を図っております。内部統制部門との連携につきましては、必要に応じて随時、報告や意見交換を実施し、監査結果及び内部統制状況の報告や意見交換を行うことで、連携に努めております。

③ 会計監査の状況

a 監査法人の名称

三優監査法人

b 継続監査期間

3年間

c 業務を執行した公認会計士

指定社員 業務執行社員:山本 公太

指定社員 業務執行社員:中西 耕一郎

d 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名

その他 12名

e 監査法人の選定方針と理由

公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に記載されている会計監査人の選定基準項目に従い、監査法人の概要、監査の実施体制及び監査報酬見積額等を総合的に検討のうえ、選定することとしており、当該方針に基づき適任と判断したため、当該監査法人を選定しております。

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不信任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初の株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

f 監査役会による監査法人の評価等

当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき評価を行っております。会計監査人である監査法人の監査品質、独立性及び専門性、監査役及び経営者等とのコミュニケーションの有効性等を総合的に評価・勘案した結果、適任と判断しております。

④ 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)

該当事項はありません。

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d 監査報酬の決定方針

事前に監査法人からの見積書の提示を受け、監査計画、監査日数及び当社の規模等を総括的に勘案し、監査役会の同意を得たうえで、監査法人との協議を行い、監査報酬を決定しております。

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、定時株主総会後の取締役会において、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、各取締役の報酬等を決定しております。各取締役の報酬等を具体的に決定する権限は代表取締役社長伊澤正司に委任しております。代表取締役社長へ権限を委任した理由は、当社全体の業績及び各業務執行取締役の職務執行状況を評価し、各取締役の報酬等について決定するには代表取締役社長による決定が最も適していると考えられるからであります。

また、当社は、各取締役の報酬等を決定する権限が代表取締役社長により適切に行使されるようにするため、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、代表取締役社長が作成した報酬水準等について審議し答申しております。当社の取締役の報酬等は、2024年3月設置の任意の指名・報酬委員会において慎重な協議を重ね、2025年3月28日開催の任意の指名・報酬委員会で答申を決定、2025年5月7日開催の取締役会で答申を踏まえ方針を決定いたしました。なお、報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2024年5月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を192,000千円とするものであります。

監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で協議し、監査役全員の同意のもと、個別の報酬額を決定しております。なお、監査役報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2024年5月24日であり、決議の内容は監査役年間報酬上限を20,000千円とするものであります。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

③ 役員毎の報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。