第二部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|

回次 |

第6期 |

第7期 |

第8期 |

第9期 |

第10期 |

|

|

決算年月 |

2019年12月 |

2020年12月 |

2021年12月 |

2022年12月 |

2023年12月 |

|

|

売上高 |

(千円) |

|

|

|

|

|

|

経常利益又は経常損失(△) |

(千円) |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

当期純利益又は当期純損失(△) |

(千円) |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

持分法を適用した場合の 投資利益 |

(千円) |

|

|

|

|

|

|

資本金 |

(千円) |

|

|

|

|

|

|

発行済株式総数 |

(株) |

|

|

|

|

|

|

普通株式 |

|

|

|

|

|

|

|

A種優先株式 |

|

|

|

|

|

|

|

A2種優先株式 |

|

|

|

|

|

|

|

純資産額 |

(千円) |

|

△ |

△ |

△ |

|

|

総資産額 |

(千円) |

|

|

|

|

|

|

1株当たり純資産額 |

(円) |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

1株当たり配当額 |

(円) |

|

|

|

|

|

|

(うち1株当たり中間配当額) |

( |

( |

( |

( |

( |

|

|

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |

(円) |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 |

(円) |

|

|

|

|

|

|

自己資本比率 |

(%) |

|

|

|

|

|

|

自己資本利益率 |

(%) |

|

|

|

|

|

|

株価収益率 |

(倍) |

|

|

|

|

|

|

配当性向 |

(%) |

|

|

|

|

|

|

営業活動による キャッシュ・フロー |

(千円) |

|

|

|

|

|

|

投資活動による キャッシュ・フロー |

(千円) |

|

|

|

△ |

△ |

|

財務活動による キャッシュ・フロー |

(千円) |

|

|

|

△ |

|

|

現金及び現金同等物の 期末残高 |

(千円) |

|

|

|

|

|

|

従業員数 |

(人) |

|

|

|

|

|

|

(外、平均臨時雇用者数) |

( |

( |

( |

( |

( |

|

(注)1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

3.第6期から第9期については、当社の主力製品開発に伴う研究開発費や人件費、製品の認知度を高めるための広告宣伝費により、経常損失および当期純損失を計上しております。

4.第6期から第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できないため、また、第6期から第9期については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

5.第6期から第9期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、また、第10期は期首において債務超過であるため、記載しておりません。

6.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)を第7期の期首から適用しており、第7期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

7.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

8.1株当たり配当額及び配当性向は配当を実施していないため記載しておりません。

9.第7期から第9期につきましては、製品開発等に関する投資が先行したことから、当期純損失を継続して計上しているため債務超過となっております。

10.第7期から第9期の自己資本比率については、自己資本がマイナスであるため記載しておりません。

11.第6期から第8期まではキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュ・フローに係る各項目については記載しておりません。

12.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は、臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

13. 第9期及び第10期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、史彩監査法人により監査を受けておりますが、第6期から第8期の財務諸表については、「会社計算規則」(平成18年法務省令第13号)に基づき算出しており、史彩監査法人の監査を受けておりません。

14.当社は、2024年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。第9期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額 及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。

15.当社は、2024年11月1日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。

そこで、東京証券取引所自主規制法人(現 日本取引所自主規制法人)の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)』の作成上の留意点について」(平成24年8月21日付東証上審第133号)に基づき、第6期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の1株当たり指標の推移を参考までに掲げると、次のとおりとなります。

なお、第6期から第8期の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、史彩監査法人の監査を受けておりません。

|

回次 |

第6期 |

第7期 |

第8期 |

第9期 |

第10期 |

|

|

決算年月 |

2019年12月 |

2020年12月 |

2021年12月 |

2022年12月 |

2023年12月 |

|

|

1株当たり純資産額 |

(円) |

△804.97 |

△933.20 |

△859.88 |

△977.76 |

△563.20 |

|

1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) |

(円) |

△121.46 |

△128.23 |

△52.23 |

△117.88 |

74.09 |

|

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 |

(円) |

- |

- |

- |

- |

- |

|

1株当たり配当額 |

(円) |

- |

- |

- |

- |

- |

|

(うち1株当たり中間配当額) |

(-) |

(-) |

(-) |

(-) |

(-) |

|

2【沿革】

|

当社の代表取締役社長CEO 田口善一は、2014年3月に、コンピュータ利用の安心と安全性を確保する新しいシンクライアント(※1)・ソリューションを提供することを事業目的とし、当社の前身である株式会社シンクライアント・ソリューション総合研究所を設立いたしました。 設立以後の当社に係る経緯は、次のとおりであります。 |

|

|

年月 |

概要 |

|

2014年3月 |

東京都渋谷区において「シンクライアント用仮想USBデバイス統合管理ソフト VUMS」(2018年をもって新規販売を終了)、シンクライアント用「Windows Embedded OSのカスタマイズ」、「シンクライアント基盤最適化コンサルティング」の3つを事業の中核とし、株式会社シンクライアント・ソリューション総合研究所設立 |

|

2014年6月 |

東京都渋谷区においてVUMSの特許権管理など知財ビジネスを目的に当社創業者である田口善一および岡積正夫の出資により株式会社ICT・パテント・マネンジメントを設立 |

|

2015年2月 |

略称として認知されてきた「TCSI」に正式名称を統一するため、株式会社TCSIへ社名変更 |

|

2015年8月 |

秘密分散技術を利用したPC向け情報漏洩対策ソリューション「PASERI for PC」のサービス提供開始 |

|

2016年1月 |

株式会社ICT・パテント・マネジメントを当社が吸収合併 |

|

2016年4月 |

東京都品川区に本社を移転 |

|

2017年1月 |

当社事業の認知度向上と企業ブランドの確立を図るため、秘密分散ソリューションの名称を「PASERI」から「ZENMU」へ変更するともに株式会社ZenmuTechへ商号変更 |

|

2018年4月 |

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、産業技術総合研究所という。)と、「秘密分散技術ZENMU-AONT(※2)に関する安全性評価」に関する共同研究開始 以後、戦略的創造研究推進事業チーム型研究「CREST」(※3)において「(プライバシー保護データ解析技術の社会実装」に関する協業(2019年4月~2022年3月)及び、AIP加速課題(秘密計算による安全な組織間データ連携技術の社会実装)での協業を2022年4月より実施 |

|

2018年4月 |

秘密分散処理ソフトウエア開発キット「ZENMU Engine」のサービス提供開始 |

|

2018年11月 |

内閣府科学技術・イノベーション推進事務局による戦略的イノベーション創造プログラム(※4)において、「「光・量子を活用したSociety5.0実現化技術」の研究課題の一つである「量子暗号技術と量子セキュアクラウド技術に関する研究開発」に共同研究機関として参加(2023年2月プロジェクト終了) |

|

2019年6月 |

PC向け情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Desktop」のサービス提供開始 |

|

2020年3月 |

東京都中央区銀座に本社を移転 |

|

2021年2月 |

データを秘匿したまま演算処理を実行することのできる秘密計算ソリューション「QueryAhead」の提供開始 |

|

2021年11月 |

「ZENMU Virtual Desktop」の利便性をさらに高めたPC向け情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive Enterprise Edition」のサービス提供開始 |

|

2023年8月 |

株式会社AIST Solutionsから、AISolスタートアップ(※5)として認定 |

[用語解説]

※1.シンクライアント

企業などの情報システムにおいて、ユーザーが使うPC等のクライアント端末に必要最小限の処理をさせ、ほとんどの処理をサーバー側に集中させることでソフトウエアやデータなどの資源を管理するシステム構成です。

※2.秘密分散技術「ZENMU-AONT」

情報を暗号化技術によって複数の分散片に分け、すべての分散片がそろわないと復元が不可能とするAONT(All or Nothing Transform)方式を用いた独自の秘密分散アルゴリズムであり、従来からの情報を守るための暗号鍵が不要となり、情報の分散片はそれぞれ意味を持たないため、情報を無意味化して守ることができます。

※3.CREST

国が戦略的創造研究推進事業と位置付けた新たな科学知識に基づく創造的で卓越した革新的技術のシーズ(研究開発や新規事業創出を推進していく上で必要となる技術)を創出するためのチーム型研究です。

※4.戦略的イノベーション創造プログラム

日本の経済再生と持続的経済成長を実現させる科学技術イノベーションのために、経済・産業競争力にとって重要な課題を、産学官連携により基礎研究から実用化・事業化までを見据えて一気通貫で研究開発を推進するプログラムです。

※5.AISolスタートアップ

産業技術総合研究所の技術資産と研究資源を活用し、積極的なマーケティング活動を通じた、オープンイノベーションの強化、エコシステムの構築、新規事業の創出を目指して設立されたAIST Solutionsから、当社の技術力と、データ保護や利活用と言った社会課題への貢献に取り組む姿勢が評価され、「AISolスタートアップ」として認定されました。

3【事業の内容】

当社は、「データの保護、データの利活用を追及する」をミッションとして、安心・安全なデータセキュリティを社会に提供するため、自社開発した秘密分散技術「ZENMU-AONT」(※1)を活用した「秘密分散ソリューション『ZENMU』シリーズ」の展開、及び国立研究開発法人産業技術総合研究所により開発された理論と「ZENMU-AONT」開発のノウハウを生かした「秘密計算(※2)ソリューション」(「QueryAhead」)の開発を進めております。なお、当社は情報セキュリティ事業の単一セグメントであります。

(1) 秘密分散ソリューション「ZENMU」シリーズ

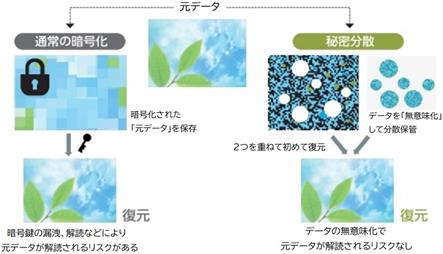

従来、セキュリティで用いられる一般的な暗号化技術(※3)では、暗号化された元データを暗号鍵やパスワードで管理するため、暗号鍵やパスワードを詐取されてしまうと、情報漏洩のおそれがありました。しかも、パスワードは増え続けることで管理が難しくなり、同一のパスワードを使い回す懸念もあります。これに対して当社の「ZENMU-AONT」は、「データ自体を無意味なものとして扱う」という新しい発想のセキュリティであり、データを暗号化したうえで複数の意味のないデータに変換・分散し、分散片単独では元のデータの復元や解析をできないようにする処理(データの無意味化)を行います。データの復元には暗号鍵やパスワードによる管理ではなく、全てのデータの分散片をそろえることで復元するアルゴリズムを実現しています。暗号鍵やパスワードによる管理を必要とすることなく、データを守ることを実現しました。また、分散片の数やデータサイズを任意に設定可能であり、データサイズは最小で32バイトであるため、ネットワークやストレージに大きな負荷をかけることがなく、分散処理や復元処理の高速化が可能となっています。

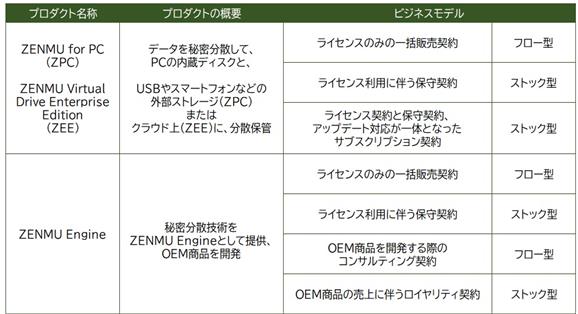

当社の秘密分散ソリューションのうち主力である情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」は、シンクタンク、コンサルティングファーム、金融機関、ITベンダーなどで活用されておりますが、特定の業界や企業規模に限定されず利用することが可能です。当社ソリューションにおいては、契約先で使用されるPC端末毎にライセンスを付与することとしておりますが、ライセンスの販売形態として、①ライセンスのみを一括して販売するフロー型、②ライセンス契約と保守契約及びアプリケーションのアップデート対応が一体となったサブスクリプション契約、③ライセンス利用に係る保守単独契約の三形態があり、②③をストック型形態と位置づけております。販売経路は主に代理店を介しており、近年はライセンス数1,000件以上の大規模案件を代理店との協業により獲得していくことが多くなっております。こうしたフロー型及びストック型のビジネスモデルの概況は以下のようになっております。

当社の秘密分散ソリューション「ZENMU」シリーズの主なサービス・製品の詳細は次のとおりです。

①情報漏洩対策ソリューション「ZENMU Virtual Drive」

「ZENMU Virtual Drive」は秘密分散技術を使用したPC向けの情報漏洩対策ソリューションであり、上の図の「ZENMU for PC」」や「ZENMU Virtual Drive Enterprise Editon」の総称です。サーバー、クラウド、USB、スマートフォン、ウエアラブル端末などあらゆるデバイスに、PCに内蔵されているデータの一部を自由に分散保管し、分散片を外部で管理する仕組みとなっています。保管先も、無意味化されたデータであれば、高価なストレージである必要はないため、新規にサーバー等の追加投資をする負担が少なく、パブリッククラウド(※4)の利用も可能です。

また、PCの操作に不慣れな方にも複雑な操作を必要とすることなく快適に利用できる、ユーザビリティの高さをコンセプトに開発を進め、シンプルな画面設計で通常のPC上の操作とほぼ同様に扱えるようになっております。データを分散保管したPCと外部のデバイスとの接続時に自動で分散片をPC上でマウント(結合)し、復元されたデータにアクセス可能な状態にしています。

仮に、データの分散片が保管されているデバイスの紛失や盗難に遭ったとしても、管理者が分散片へのアクセスを停止すればデータを復元することができなくなるため、セキュリティリスクは軽減されます。データの無意味化により、分散片の一部のデータだけでは元のデータを推測することは、現実的な処理時間では不可能な状態となることから、個人情報保護委員会が規定する「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」上の「漏洩等事案に係る個人データ又は加工方法等情報について高度な暗号化等の秘匿化がされている場合」に該当する状態であり、当社では分散片の一部の漏洩は情報漏洩には該当しないものと判断しております。

従って、社外へのPCの持ち出しやリモートワーク等の際、紛失・盗難時の有効な対策になり得ると考えております。エンドポイントセキュリティ(※5)として、従業員のリモートワークなどの多様な働き方を重視し、セキュリティインシデント発生の抑制及び発生時の被害のリスクを減少したい顧客への導入が増加し、他社ブランドとしてOEM提供しているものを含め本書提出日現在約10万人(注)の方にご利用頂いております。

(注)当社製品の利用者数を客観的に表すサブスクリプション契約と保守契約の合計値

さらに、オフラインでも利用でき、ネットワーク環境に影響されず、安定的なパフォーマンスを維持することができます。ネットワーク環境には依存せず、アクセスの集中時やWeb会議で通信負荷が増大した際のレスポンスの悪化や処理速度の低下といった事態は生じず、大量の処理を実行するサーバー等のリソースが不要であるため、情報セキュリティソリューションの選択肢の一つであるVDI(※6)と比較して、導入・運用に係るコストを抑えられる特徴があります。

また、顧客が必要としている時に即時に試用・提供が可能であり、顧客側においても、サーバー等の新たな固定資産の設備投資への負担が少ないため、ソフトウエア開発等の受託開発型に比して、導入までの意思決定期間を短くすることができます。

当社では、常にカスタマーサポート部門と技術開発部門が連携してサービスの改善・強化に努め、顧客から選ばれるサービスの継続を目指しております。

②秘密分散ソフトウエア開発キット「ZENMU Engine」

「ZENMU Engine」は「ZENMU-AONT」の秘密分散技術を顧客のソリューションに組み込むことができるようにするための製品(ライブラリ)であり、ソフトウエア開発キットとして提供しています。また、顧客の要望に応じて「ZENMU Engine」を組み込んだOEM商品の開発に対するコンサルティングなどの技術支援を行っております。

「ZENMU Engine」に係る課金形態として、顧客の利用目的に応じたソフトウエア開発キットのライセンス収入を得るほか、ライセンス利用に伴う保守契約を締結し、保守料を収受しております。また、OEM商品の開発に際して、コンサルティング料を収受するほか、OEM商品の収益に応じたロイヤルティを得る収益形態となっております。

<ZENMU EngineのOEM商品の事例>

a.デジタルウォレット

NFT(※7)及び暗号資産の取扱もできるデジタルウォレットの保護の要として、秘密鍵の秘匿化処理に「ZENMU Engine」の技術が採用されました。デジタルウォレットは、今後、メタバースと言われるインターネット上の3次元の仮想空間におけるサービスやNFTマーケット、暗号資産決済等、Web3(※8)サービスでは必要不可欠となるため、今後の利用拡大も期待されます。

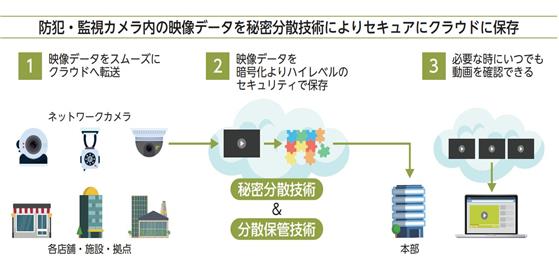

b.防犯・監視カメラ

個人の顔が識別できる映像データは個人情報にあたりますが、秘密分散技術によって映像データを分散保管することによりセキュリティが強化され、漏洩や盗聴、窃取から守ることができ、株式会社日立システムズエンジニアリングサービスから「秘密分散フォービデオ」として提供されております。

(2) 秘密計算ソリューション

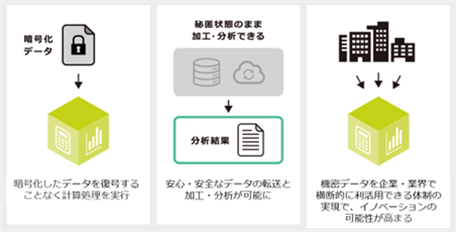

当社では、秘密分散技術を応用し、国立研究開発法人産業技術総合研究所との共同研究を基に秘密計算ソリューション「QueryAhead」を開発しました。秘密計算技術を用いることで、データを秘匿化したまま計算や通信、保存などの処理を行い、クラウドや社内サーバーなど環境を問わずに安全にデータの受け渡しや加工・分析が可能となり、データの利活用の活性化によるビジネス機会の創出、産業の活性化が期待されます。

当社では、複数の企業と連携して、秘密計算技術の開発・改良などの研究開発を進めるほか、秘密計算ソリューション「QueryAhead」を利用したサービスの事業化を目指すパートナーの開拓や委託研究の受託役務等を進めております。

(3) その他

秘密分散ソリューションおよび秘密計算ソリューションの開発・提供とは別に設立当初から行っております、シンクライアント用「Windows Embedded OSのカスタマイズ」及び「シンクライアント基盤最適化コンサルティング」を「Embedded」ソリューションとして提供しており、既存代理店の案件や導入済顧客からの追加導入やPC更新時などのリピート案件について顧客の運用に応じたコンサルティングやカスタマイズ作業などの受託役務から収益を得ております。

■用語解説

本項「3 事業の内容」において使用しております用語の定義は次のとおりであります。

|

番号 |

用語 |

意味・内容 |

|

※1 |

秘密分散技術 「ZENMU-AONT」 |

秘密分散技術「ZENMU-AONT」とは、情報を暗号化技術によって複数の分散片に分け、すべての分散片がそろわないと復元が不可能とするAONT(All or Nothing Transform)方式を用いた独自の秘密分散アルゴリズム(手順・計算方法)です。分散片はそれぞれ意味を持たず、32バイトまで小さくすることができ、分散後のデータサイズが大きくならないため、ネットワークに負荷をかけることなく、分割や復元処理が高速で可能となり、情報を無意味化することができる技術です。

※秘密分散技術のイメージ

|

|

※2 |

秘密計算技術 |

秘密計算技術とは、データを暗号化したまま計算することができる技術の総称であり、データ分析でのプライバシー保護を強化する技術のひとつです。秘密計算技術により、機密データの直接的な送受信を避け、暗号化したままデータ分析が実施できることから、組織間のデータ共有などアナリティクスの高度化につながると期待されています。 ソフトウエア上で秘密計算を行う方式として、暗号化したまま計算する方式(準同型暗号方式)と秘密分散技術を利用したMPCと呼ばれる方式があり、当社は秘密分散技術のノウハウを活かしMPC方式の秘密計算技術の事業化に取り組んでおります。

|

|

※3 |

暗号化技術 |

元のデータや通信内容を不規則な文字列に変換する処理のことであり、仮に個人情報が流出したとしても、データはランダムな文字列で表示されるため、第三者による解読や悪用を防止することができる技術です。 データを暗号化するため、また、暗号化したデータをもとのデータに戻す(復号化)ために使用される文字列を暗号鍵(または単に「鍵」)と呼び、主要な暗号化方式のひとつである公開鍵暗号方式ではペアとなる別の鍵を生成し暗号化と復号化で別々の鍵を使い分け、暗号化に用いる鍵を「公開鍵」、復号化に用いる鍵を「秘密鍵」と呼びます。 |

|

番号 |

用語 |

意味・内容 |

|

※4 |

パブリック クラウド |

情報システムのインフラをサービスとして遠隔から利用できるようにしたクラウド環境のうち、誰でもインターネットからアクセスして利用することができます。 |

|

※5 |

エンドポイントセキュリティ |

ネットワークの末端に接続されているPCやモバイル端末などの「エンドポイント」を保護するセキュリティ対策です。 |

|

※6 |

VDI |

Virtual Desktop Infrastructure(仮想デスクトップ基盤)の略称で、デスクトップ仮想化や仮想デスクトップなどと呼ばれます。OSやアプリケーションなどのデスクトップ環境を仮想化してサーバー上に集約したものであり、利用者はシンクライアントPCからネットワークを通じてサーバー上の仮想マシンに接続し、デスクトップ画面を呼び出して操作することができます。 |

|

※7 |

NFT |

正式名称はNon-Fungible Token(非代替性トークン)で、改ざんが難しいブロックチェーン技術を使って、所有者情報などを保証するデジタル資産です。 |

|

※8 |

Web3 |

次世代の分散型インターネットのことであり、ブロックチェーンなどの技術を活用して、データを分散管理します。 |

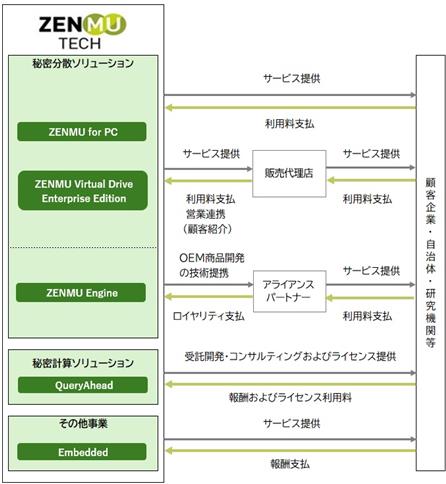

以上で述べました事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

4【関係会社の状況】

該当事項はありません。

5【従業員の状況】

(1)提出会社の状況

|

|

|

|

|

2025年1月31日現在 |

|

従業員数(人) |

平均年齢(歳) |

平均勤続年数(年) |

平均年間給与(千円) |

|

|

|

( |

|

|

|

(注)1.従業員数は就業人員数であります。なお、臨時従業員数は、臨時従業員の総数が従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3.当社の事業セグメントは、情報セキュリティ事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしておりません。

4.従業員数が最近日までの1年間において、11名増加しましたのは、主として業容拡大に伴う期中採用によるものであります。

(2)労働組合の状況

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

(3)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。